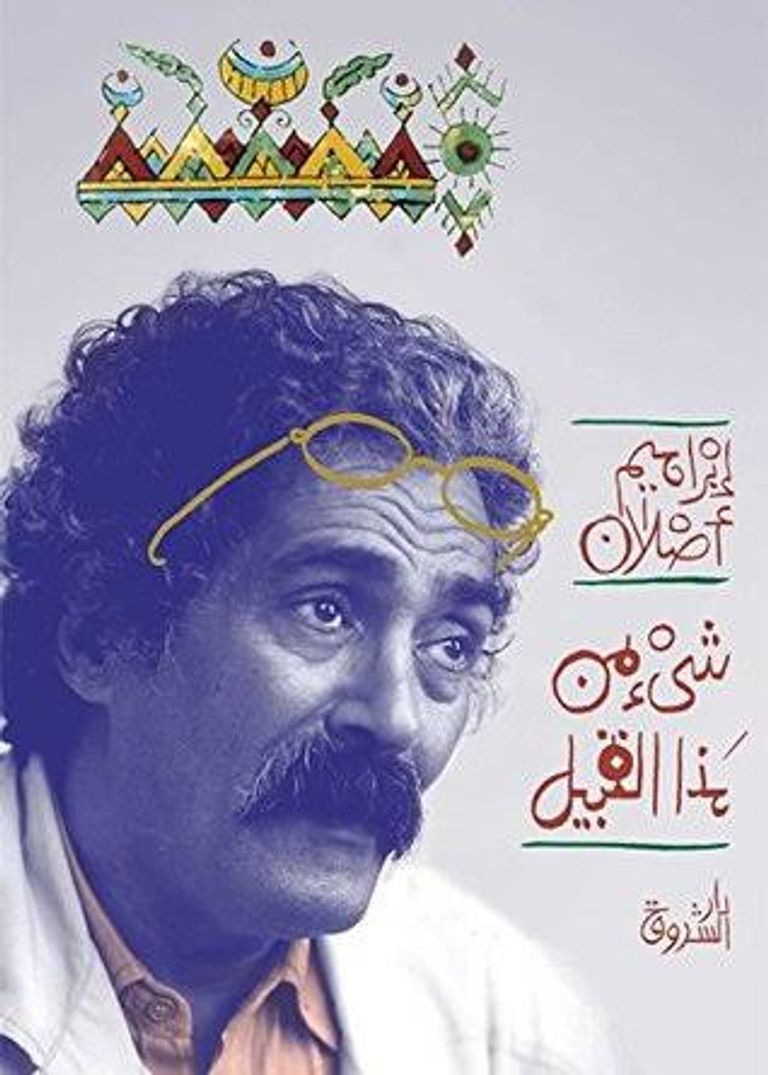

إبراهيم أصلان في ذكراه.. كاتب الكاميرا المقيم في "خلوة الغلبان"

كتابات إبراهيم أصلان تبرز فيها القدرة على خلق عوالم لها سمات تقوم فيها اللغة بالدور الأكبر، حيث اتسمت لغته الفنية بالاختزال والتكثيف.

تمر، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ8 لرحيل الكاتب المصري البارز إبراهيم أصلان، أحد رواد كتابة الحساسية الأدبية الجديدة في مصر.

جاء أصلان، شأن أغلب كُتاب جيل الستينيات الأدبي، من خارج القاهرة، وتحديداً من ريف الدلتا، حيث ولد بإحدى القرى المجاورة لمدينة طنطا في محافظة الغربية.

وفد مع عائلته للعاصمة المصرية القاهرة؛ حيث عمل والده بجزيرة الوراق المتاخمة للنيل, ومثلت منطقة إمبابة التي جمعت بين ملامح القرية والمدينة الصغيرة، فضاء العالم الفني الذي سعى أصلان إلى تشييده فنياً بمهارة أسلوبية نادرة.

ورغم عدم تلقيه تعليماً نظامياً نتيجة الظروف الاجتماعية التي عاشتها الأسرة، لكنه تمكن خلال عمله بمصلحة البريد المصري خلال فترة شبابه من تنمية مهاراته الإبداعية، وتعرف هناك على الناقد محيي الدين صبحي الذي كان من بين مراسلي مجلة الآداب البيروتية في مصر.

وجّه صبحي خطوات أصلان الأولى ومكنه من تنمية مهاراته الإبداعية بفضل برنامج من القراءات الأدبية المكثفة، ومن خلاله أيضاً تواصل أصلان أوائل الستينيات مع أبناء جيله من المبدعين الذين كانوا يجتمعون حول نجيب محفوظ في ندوته الأسبوعية، التي انتقلت من مقهى صفية حلمي بميدان الأوبرا القديمة إلى مقهى ريش بوسط القاهرة.

وسلك أصلان مساراً يختلف عن معظم كتاب جيله الذين شغلهم واقع سنوات الستينيات بتناقضاته الاجتماعية، استناداً إلى انتماءاتهم السياسية، وفضل أن يعيش صياداً ماهراً لأكثر اللحظات حميمية التي تستعصي دائماً على الكتابة, لكنها تحولت بين يديه إلى حياة من لحم ودم، فالبشر كانوا سره الحقيقي، وكانت موهبته تشع مثل ضوء يصعب إنكار قدرته على كسر قانون الظلام.

آمن أصلان بأن الكتابة هي فن الحذف, وكثيراً ما كان يقول: "لا أحب أن أكتب ما يعرفه القارئ, فالأفضل دائماً أن أحذف كل ما قد يتوقع".

وتأسيساً على هذا الاعتقاد، قام بتحويل التفاصيل العادية أو "نثار الحياة" كما كان يسمي تفاصيله إلى مادة خصبة للكتابة التي كان يخاف منها ويرى أنها "مرعبة".

لذلك كان مقلاً في إنتاجه من الناحية الكمية ومؤثراً جداً على صعيد الكيف، إذ كان الأكثر تأثيراً في الأجيال التي جاءت بعده، وكان أقرب إلى الحساسية الجديدة بالمعنى الذي أشار إليه الراحل إدوارد الخراط في إشارته إلى علاقة الكاتب بالأسلوب، وكان هو الأكثر انشغالاً بهذه المسألة، بالإضافة إلى مهارته في إضفاء نظرة شاعرية على عالم "المهمشين" دون الإغراق في رسم ملامح معاناتهم من منظور استشراقي ودون مغالاة في التطرق إلى غرائبية هذا العالم.

وشكلت منطقة إمبابة فضاء لأعماله التي استقرت كعلامة بارزة في السرد المصري، ومن ثم يعتقد الكثير من النقاد أن أصلان كاتب مكان بامتياز، كما تكشف عن ذلك روايته الفريدة "مالك الحزين" التي تحولت لفيلم سينمائي شهير بعنوان "الكيت كات" أخرجه داود عبدالسيد.

ويعد "الكيت كات" من أبرز الأفلام في تاريخ السينما المصرية، في حين كانت الرواية من بين أفضل 100 رواية عربية في القرن الـ20 في اللائحة التي أعدها اتحاد الكتاب العرب.

هيمنت إمبابة وجزيرة الوراق أيضاً على فضاءات روايتيه "حكايات فضل الله عثمان" و"عصافير النيل"، وتحولت الأخيرة إلى فيلم سينمائي بالعنوان نفسه، أخرجه مجدي أحمد علي.

وكان الراحل يقول: "لا يمكنني الكتابة دون الإحساس بجغرافيا المكان وإن لم أذكره"، لذلك كتب في استهـلال كتابه "شيء من هذا القبيل" الذي يروي حكايات تجربته في الحياة في حي المقطم الذي انتقل إليه قبل رحيله بخمس سنوات تقريباً: "أنزع الآن عن إمبابة كما تنزع قطعة لحاء جافة, وإن كانت حية عن جذعها الطري لتلتصق بجذع آخر".

ورغم أن شهرة أصلان ارتبطت بالرواية، لكن تأثيره الفني الأعمق كان في القصة القصيرة التي تميز فيها منذ نشر قصصه الأولى "يوسف والرداء، بحيرة المساء"، وبفضلها تحمس نجيب محفوظ والناقدة الراحلة لطيفة الزيات لتزكيته للحصول على منحة للتفرغ الإبداعي، وبفضلها كتب روايته الفريدة "مالك الحزين".

احتفظ أصلان طوال حياته بخطاب التزكية الذي وجهه "صاحب نوبل" لمسؤولي وزارة الثقافة، وكتب فيه واصفاً أصلان بـ"فنان نابه، موهبته فذة، لها مستقبل فريد"، ودعا محفوظ مسؤولي الثقافة لأن ينال حقه "وأن يكرم بما هو أهل له".

تبرز في كتابات أصلان القدرة الفريدة على خلق عوالم لها سمات تقوم فيها اللغة بالدور الأكبر، حيث اتسمت لغته الفنية بالاختزال والتكثيف والبعد عن المجاز، واستمدت شاعريتها من كفاءتها في الالتقاط والتصوير الفني والرهان على "الكتابة البصرية".

في حوار أخير له قال: "خناقتي مع الكتابة تكمن في أنني أسعى نقيضاً لفعل القراءة، لا أريدك أن تشعر أنك تقرأ, أسعى إلى أن أجعلك ترى وتسمع وتشم.. أسعى إلى تحويل المشهد إلى مشهد مرئي, وهذه إمكانية لغوية صعبة جداً".

وترى الدكتورة دينا حشمت، التي درست أعماله، أنه كاتب "الكاميرا" بامتياز.

ويدين أصلان بالفضل الأكبر في بناء تصوراته الأسلوبية للكاتب العالمي آرنست هيمنجواي الذي كان أول من لفت نظره لهذه السمة إلى جانب الكاتب يحيى حقي، الذي كان أول من لفت الانتباه إلى موهبة أصلان بالقصص التي قدمها له في مجلة "المجلة"، حين كان يرأس تحريرها أوائل الخمسينيات.

اعتبر أصلان أن اللغة التي يكتب بها الكاتب بمثابة تقاطيع وجه من الأمة التي ينتمي إليها، وكان يستشهد دائماً بمقال للفيلسوف شوبنهاور عن الأسلوب يقول فيه: "محاكاة الكاتب لأسلوب غيره, أشبه بارتداء قناع, ما يلبث أن يثير النفور والتقزز, لأن القناع موات لا حياة فيه, حتى ليفضله أكثر الوجوه قبحاً ما دام فيه رمقاً من حياة، والتكلف في الأسلوب أشبه ما يكون بالتلاعب بملامح الوجه".

آمن أصلان بأن رجاجة العقل هي نبع الأسلوب الجيد ومصدره. ورأى أن كل كاتب عظيم حقاً يحاول أن يعبر عن أفكاره بكل ما يستطيع من النقاء والوضوح والتحديد والإيجاز.

ولقد كانت البساطة دوماً علامة الصدق وسمته, وهي فوق ذلك من ملامح النبوغ. فالأسلوب يكتسب جماله من الفكر الذي يعبر عنه, أما في حالة إعياء الفكر, فيفترض العكس, وهو أن تكتسب الأفكار رفعتها من الأسلوب: "الأسلوب لا يعدو أن يكون ظلاً جانبياً للفكر, والأسلوب الرديء لايعني أكثر من ذهن راكد مشوش".

ومنذ بداياته نال تكريما استثنائيا من كتاب جيله الذين خصوه بعدد خاص من مجلتهم الطليعية "جاليري 68" وهي مسألة جعلت كتاباته تحت الضوء دائما ووصف بـ"الكاتب المحظوظ".

وفي كتاباته وحواراته كشف أصلان عن تأملات عميقة بشأن العلاقة بين الأدب والسينما واستفادته من الفن التشكيلي كمصدر لتخصيب كتاباته الإبداعية التي كان آخرها "حجرتان وصالة"، وهي متتالية قصصية ترصد حياة زوجين من العجائز يعيشان في خريف العمر.

وفي سنواته الأخيرة أعطى أصلان وقته الأكبر لكتابة مقالات النثر الفني لمقاومة "ندرة الكتابة" التي كانت مصدراً لسخرية البعض، غير أنه كشف في مقالاته عن سخرية ذات حضور ذكي لا تخلو من إدراك للتناقضات الاجتماعية، وتمكن، كما يكشف كتابه "خلوة الغلبان" من إعادة الاعتبار لهذا الفن مستنداً إلى معرفة بتراثه سواء كان مصدره كتابات حقي أو إبراهيم المازني وعبدالعزيز البشري.

ورغم اتهام أصلان بابتعاده عن الشأن السياسي العام مقارنة بكتاب جيله الذين انخرطوا في تنظيمات أيديولوجية يسارية، لكن لم تخل كتاباته من انحيازات واضحة للفقراء، كما أن مواقفه السياسية كانت دائماً تناهض الاستبداد السياسي والديني، وهو أمر تجلى في الأزمة التي عاشها عام 2000 عندما اتخذ قراره بنشر رواية "وليمة لأعشاب البحر" في سلسلة آفاق عربية التي كان يرأس تحريرها.

وتزعمت صحيفة "الشعب"، التي كانت تصدر عن حزب العمل الإسلامي حينها، حملة على الرواية وناشرها وزعمت أنها تمثل تحدياً سافراً للدين والأخلاق، وتدعو إلى الكفر والإلحاد، وبسببها مثل أصلان أمام جهات التحقيق وتضامن معه الكثير من الكتاب والأدباء والمفكرين، لكنه واجه الأزمة بشجاعة نادرة وأصر على العودة لمواصلة دوره في السلسلة الشعبية التي نهضت بدور استثنائي في تقديم أعمال كبار كتاب العالم العربي للقارئ المصري، إذ قدمت أعمال محمد الماغوط وكاتب ياسين، وحسن داود، وهدى بركات، ويوسف الصايغ، وإبراهيم صمويل، وأيتيل عدنان، وعباس بيضون، ومالك حداد.

توجت مسيرته الأدبية بعدة جوائز منها جائزة طه حسين من جامعة المنيا عن رواية "مالك الحزين" عام 1989، جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2003 – 2004، وجائزة كفافيس الدولية عام 2005، وجائزة ساويرس في الرواية عن "حكايات من فضل الله عثمان" 2006، ورشح قبل وفاته لنيل جائزة النيل أرفع الجوائز المصرية.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTYg جزيرة ام اند امز