كان الملك فهد قد تقدم بمبادرة لحل القضية الفلسطينية انعقدت من أجلها قمتان عربيتان؛

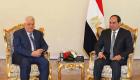

أطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) منذ أيام قليلة تصريحاً، فُهم على أنه ردٌّ على إحدى الدول العربية، تحدث فيه مطولاً عن دور المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية وقال مما قاله: إن السعودية لم تتوانَ عن دعم الشعب الفلسطيني في المجالات كافة، وهي لم تتدخل في شؤون الفلسطينيين الداخلية، وأكد أنها تؤيد أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ولقد قال الملك سلمان لي: «لن نحلَّ قضية الشرق الأوسط قبل أن تقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».

المملكة العربية السعودية قد بقيت ليس مسانداً فقط، بل المساند الأول للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ البدايات في أربعينيات القرن الماضي وحتى الآن... حتى هذه اللحظة، ثم وفي هذا المجال فإن هناك أموراً لا يعرفها حتى الأشقاء من أبناء الشعب السعودي.

والواضح أن (أبو مازن) قد أطلق هذه التصريحات رداً على «هجمة» مغرضة قامت بها بعض الدول العربية، وللأسف، ضد المملكة العربية السعودية التي رافقت القضية الفلسطينية منذ البدايات، منذ أربعينيات القرن الماضي، بالدعم والمساندة وفي كل محفل دولي وعربي، وعلى أساس أن المواقف من هذه القضية هي التي تحدد اتجاهات وتوجهات مواقفها وسياساتها «الاستراتيجية» العليا عربياً ودولياً، وهذا في حقيقة الأمر تعرفه كل القيادات الفلسطينية الفعلية.

في عام 1965 كان الإحساس السائد، فلسطينياً وعربياً ودولياً، هو أن حركة «فتح» بجناحها العسكري (العاصفة) قد وُلِدت في حاضنة سعودية، وذلك رغم أن الأشقاء السعوديين وعلى مستوى القيادات العليا بقوا يؤكدون أن المملكة قدمت وستبقى تقدم كل عون للأشقاء الفلسطينيين وفي المجالات كافة، لكنها لم ولن تتدخل في شؤونهم الداخلية، وهنا فإن قول الحقيقة يقتضي الإشارة إلى أن السعودية لم تتدخل لا سابقاً ولا لاحقاً في الشأن الفلسطيني الداخلي.

قبل انطلاقة الثورة الفلسطينية في الفاتح من عام 1965 كانت المملكة العربية السعودية، وهذه حقيقة من يعرفها ولا يقولها فإنه آثم قلبه، موجودة على أرض فلسطين وعلى حدودها بجيشها وبمجاهديها وبدعمها بكل أشكال ووسائل الدعم، ولعل من يعرفون هذا أكثر من غيرهم من العرب هُمْ الفلسطينيون والأردنيون، وقد سجلت كتب التاريخ المنصف روايات مشرّفة من بطولات الأشقاء السعوديين على أسوار بيت المقدس، وفي كثير من مدن الأراضي المحتلة منذ عام 1948 ومدن الضفة الغربية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الوجود الجهادي والعسكري في فلسطين، وفي أكنافها قد استمر لسنوات طويلة.

ثم ولأن الحروب العربية - الإسرائيلية كانت كلها بالأساس من أجل فلسطين، فإنه تجب الإشارة إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز كان في طليعة العرب الذين تطوعوا لمواجهة العدوان الثلاثي، الإسرائيلي - البريطاني - الفرنسي، في عام 1956 على مصر، والقتال إلى جانب أشقائهم المصريين، وهكذا ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإنه لا بد من كشف النقاب ربما وللمرة الأولى عن أن الأمير محمد بن فيصل بن تركي ابن شقيقة خادم الحرمين الشريفين كان مقاتلاً في الثورة الفلسطينية، وكان من الذين عاشوا حصار بيروت في عام 1982 إلى جانب الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد).

خلال حصار بيروت الذي تواصل لنحو ثلاثة أشهر كان (أبو عمار) على اتصال دائم مع الملك خالد ومعه ولي عهده الملك فهد - رحمهما الله - وهنا ولأنني كنت أحد الذين عاشوا فترة الحصار تلك، فإنني أذكر أن أبو عمار كان يتصل بالرياض مرات عدة في الليلة الواحدة، وأن بعض الاتصالات كانت تتم عبر القاهرة ومن خلال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد صدقي الدجاني؛ الذي كان قد تقرر مسبقاً على أن يتولى الاتصالات مع القيادة السعودية من العاصمة المصرية عندما تنقطع الاتصالات في بيروت المحاصرة.

لا شك في أنّ عرباً آخرين لم يوفروا أي جهد في إسناد الفلسطينيين المحاصرين في العاصمة اللبنانية، لكن وبما أن الحديث هو عن المملكة العربية السعودية فإن الإنصاف يقتضي إيضاح أن الفلسطينيين كانوا يتكئون في صمودهم العسكري والمعنوي والسياسي على أشقائهم السعوديين، وأن الدور السعودي في مفاوضات الخروج من بيروت كان رئيسياً وأن (أبو عمار) كان على اتصال دائم مع الملك خالد وولي عهده في ذلك الحين الملك فهد، وبالطبع وكما كان يخبرنا، أي أبو عمار، فإن الاتصالات بين الرياض وواشنطن لم تنقطع خلال فترة الحصار التي كانت مضنية وموجعة وطويلة خلال مرحلة المفاوضات مع فيليب حبيب، التي كان يقوم بها مباشرة القائد العسكري الفلسطيني الفذ سعد صايل (أبو الوليد) يساعده هاني الحسن رحمهما الله.

إنه عليّ، وقد تابعت كل هذه الأمور عن قرب وعشت تلك الليالي الطويلة المرعبة، متنقلاً بين كثير من «أقبية» البنايات البيروتية، التي كان (أبو عمار) يتنقل بين كثير منها مرات عدة في الليلة الواحدة تفادياً لانكشاف موقعه للإسرائيليين، أن أقول وللتاريخ وللأجيال التي لا تعرف الكثير عن تلك المرحلة الحاسمة، إن القيادة السعودية كانت تعيش حصار بيروت كما كانت تعيشه القيادة الفلسطينية والقيادات الوطنية اللبنانية، ومن بينها كمال جنبلاط ومحسن إبراهيم وإنعام رعد... وإن عرفات أخبرنا ذات ليلة كانت قد استطالت كثيراً تحت قصف الصواريخ والمدافع الإسرائيلية، أن الملك فهد أخبره أن الملك خالد يسأله، أي يسأل أبو عمار، عمّا إذا كان يريد شيئاً لأنه بعد بقائه ساهراً بانتظار أي جديد فلسطيني فإنه يريد أن يأوي إلى فراشه ليأخذ ولو قسطاً قليلاً من النوم.

والمعروف أن المملكة العربية السعودية، إنْ في زمن الملك عبد العزيز وإنْ في زمن الملك سعود والملك فيصل والملك فهد والملك عبد الله، رحمهم الله جميعاً، وصولاً إلى الملك سلمان بقيت ليس حاضرة فحسب، وإنما فاعلة وفي المقدمة في كل المنتديات واللقاءات والاجتماعات الدولية والقمم العربية التي تطرقت للقضية الفلسطينية، وناقشتها وطرحت حلولاً لها ومن بينها قمة الرباط عام 1974 التي اعترفت بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني وقبلها بفترة وجيزة قمة الجزائر وصولاً إلى قمة بيروت في عام 2002 المعروفة.

كان الملك فهد قد تقدم بمبادرة لحل القضية الفلسطينية انعقدت من أجلها قمتان عربيتان؛ «فاس الأولى» و«فاس الثانية» عام 1982، التي ذهب إليها عرفات مباشرة من بيروت، ولعل ما يجب أن يقال بعد كل هذه السنوات الطويلة إن مقررات القمة الثانية هي التي مهدت عملياً لمؤتمر مدريد الشهير الذي كان بدايات عملية السلام واتفاقيات أوسلو التي أنتجت كل هذه التحولات الفلسطينية، ومن بينها إقامة السلطة الوطنية التي اعترفت بها الأمم المتحدة دولة تحت الاحتلال، ووقفت إلى جانبها 129 دولة ضد قرار دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الإسرائيلية.

وعليه فإن المملكة العربية السعودية قد بقيت ليس مسانداً فقط، بل المساند الأول للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ البدايات في أربعينيات القرن الماضي وحتى الآن... حتى هذه اللحظة ثم وفي هذا المجال فإن هناك أموراً لا يعرفها حتى الأشقاء من أبناء الشعب السعودي، لأن المملكة بقيت تتبع بالنسبة للفلسطينيين تحديداً سياسة «أنَّ يمينها تعطي ما لا تعرفه يسارها» ويقيناً أنه لا ينكر هذا إلا الجاحدون، عرباً أو غير عرب، مسلمين أو غير مسلمين.

ويبقى في النهاية، إن واحدة من أهم المحطات السعودية بالنسبة للقضية الفلسطينية هي اتفاق مكة المكرمة 2007 بين حركة «فتح» وحركة «حماس»، الذي لولا انسحاب حركة المقاومة الإسلامية منه بقرار من إيران وضغط من قطر ونظام بشار الأسد لكان الوضع الفلسطيني ليس على ما هو عليه الآن، ولما كانت هناك ذريعة «التشرذم الفلسطيني» التي يتذرع بها الإسرائيليون والأميركيون وغيرهم لتعطيل العملية السلمية.

نقلا عن "الشرق الأوسط"

الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة