حرب أوكرانيا.. كيف أثرت في العلاقات الروسية الإيرانية؟

دراسة حديثة لمركز "تريندز" للبحوث والدراسات تحلل مدى تأثير الحرب الأوكرانية في العلاقات الروسية الإيرانية وانعكاساتها على الاتفاق النووي وأمن الشرق الأوسط.

ووفق الدراسة "فإنه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت أروقة العاصمة النمساوية فيينا، مباحثات مُضنية من أجل إحياء «الاتفاق النووي» المُبرم في عام 2015، بين إيران ومجموعة القوى المنضوية فيه وهي «الولايات المتحدة الأمريكية ما قبل انسحابها عام 2018، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين»، وسط أجواء «استقطاب» بالغة الحدة على وقع تصاعد الأزمة الجيوسياسية العالمية، والمواجهة المتصاعدة بين روسيا والغرب، والتي تلقي بظلالها على «الاتفاق النووي» من جهة، وعلى الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط من جهة ثانية.

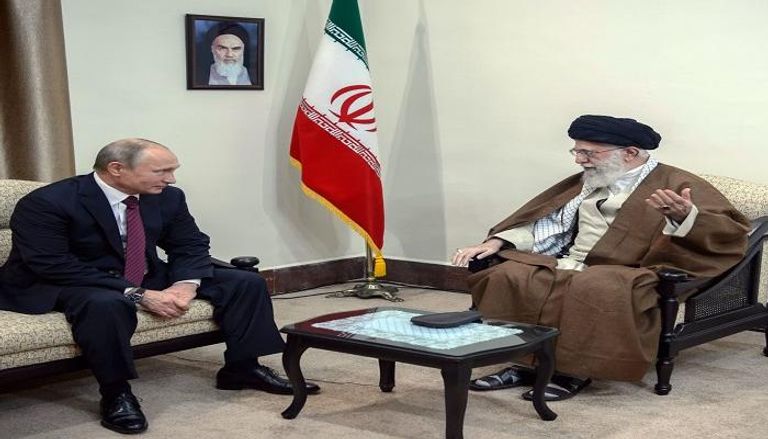

وسبق أن منع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الدبلوماسيين الإيرانيين من التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، ولذلك كانت موسكو خلال العام المنصرم وسيطاً أساسياً بين واشنطن وطهران، فقادت المفاوضات النووية في مسار بدا، آنذاك، وكأنه يتجه نحو خواتيمه. لكنه سرعان ما تراجع في خضم تصاعد الصراع الروسي الأوكراني، لتعيد موسكو تقييم دورها التيسيري، والتهديد ضمناً بضرب الاتفاق النووي الإيراني تحقيقاً لمصالحها الخاصة.

وأوضحت الدراسة أن "ما تسعى له الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حلف الناتو اليوم، هو إحداث صدع في التحالف الاستراتيجي بين الروس والإيرانيين، عبر تقديم إغراءات اقتصادية وجيوسياسية لطهران، بأن تضمن لها وفرة مالية والمزيد من إطلاق يدها في الإقليم، بهدف سحبها تدريجياً للمحور الغربي، ومن ثم تجريد موسكو، من أحد أعمدتها الأساسية في الشرق الأوسط؛ ما يحد من نفوذها في المنطقة، ويعيد ترتيب مراكز القوى الإقليمية بشكل يعطل المصالح الروسية".

ولم تتوصل القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة بعد إلى اتفاق نهائي مع استمرار الخلافات في عدد من الملفات، أبرزها موضوع سحب الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للإرهاب، إذ اعتبر مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا، محمد مرندي، أن الصراع الداخلي في واشنطن يعوق التوصل إلى اتفاق في فيينا، إلا أنه رأى أن تداعيات الصراع الروسي الأوكراني ستجبر الولايات المتحدة في نهاية المطاف على التوصل إلى اتفاق مع بلاده.

النفط الإيراني

يمكن لإيران أن تعوض بعضاً من إمدادات النفط الروسي التي توقفت عن الأسواق الغربية جراء العقوبات التي فُرضت على موسكو على خلفية الحرب الأوكرانية، وخصوصاً أن طهران نجحت في ضخ 2.4 مليون برميل يومياً في المتوسط في عام 2021.

وكما هو معروف، تنتج روسيا نحو 11% من النفط في العالم. كما توفر 40% من غاز الاتحاد الأوروبي و27 % من نفطه، ومع استغناء الحكومات الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية؛ الأمر الذي يعني رفع الأسعار العالمية مع تزايد الطلب على الإمدادات النفطية من مصادر أخرى.

وقد يضغط الارتفاع في أسعار الطاقة على الحكومات الغربية، إلى التخفيف من الحدة في التعامل مع طهران لإتمام «الاتفاق النووي»، ضماناً لاستمرارية تدفق النفط والغاز، بعد أن وصل سعر البرميل من النفط الخام إلى 110 دولارات أمريكية والمساهمة في خفض سعره الذي رفعته الحرب الأوكرانية، إلى جانب عزل الروس واحتواء سلوكهم في أوروبا، بعدما كان يتم استغلال ملف الغاز لتمرير بعض السياسات المتعلقة بالمصالح الروسية.

ومن الملاحظ أن ثمة تغييراً أصاب تجارة النفط الخام بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ اتجهت شركات التكرير الأمريكية إلى استيراد نحو 1.3 مليون برميل يومياً من النفط وزيت الوقود من أمريكا اللاتينية في أبريل/نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر وفقاً لبيانات الجمارك الأمريكية، مع بدء المشترين في استبدال الإمدادات الروسية.

وبالمقابل، تراجعت صادرات النفط الخام الإيراني للصين منذ بدء الحرب في أوكرانيا؛ بعد أن فضلت بكين الخام الروسي منخفض السعر، تاركة 40 مليون برميل من الخام الإيراني مخزّنة في ناقلات في البحر في آسيا تبحث عن مشترين. وبهذا الصدد أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن موسكو ستحافظ على أسواق التصدير؛ لأنها ستصدر النفط الذي رفضته الدول الأوروبية إلى آسيا ومناطق أخرى.

أما بالنسبة لإيران، فتتمسك بـ«خطوط حُمر» في مفاوضاتها مع القوى المنضوية في الاتفاق، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، وعدم تكرار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق مرة أخرى، فهذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زاده”، قائلاً: “واشنطن سبق أن أدارت ظهرها لخطة العمل الشاملة المشتركة -الاتفاق النووي، وعلينا التأكد من أن ذلك لن يتكرر مطلقاً”.

وبالمعنى نفسه، تستغل طهران تمحور الهدف الغربي على مسارين أساسيين؛ هما فرض العقوبات على موسكو، وإيجاد بديل لنفطها وغازها، لتتأهب للعب دور هام يحتل مكانته في «سياسة الطاقة الأوروبية»، ومن ثم لتحظى إيران بقبول سلوكها الإقليمي، بل إن ما يزيد من حرص إيران، على إتمام إحياء «الاتفاق النووي» أكثر من ذي قبل، هو ارتفاع أسعار النفط الذي سيضمن لها «انفراجة» اقتصادية تسهم في تعافي اقتصادها المتضرر من العقوبات الغربية.

وبحسب ما تقدم، فإن تزايد الحرص الإيراني على العودة إلى الأسواق النفطية من جديد، تؤكده عودة الاضطرابات في البلاد وتصاعد احتجاجات ذوي الدخل المنخفض بسبب الصعوبات الاقتصادية. حيث يبلغ معدل التضخم الرسمي نحو 40% بينما يقدره البعض بأكثر من 50%، وأن ما يقرب من نصف سكان إيران البالغ عددهم 82 مليون نسمة يعيشون الآن تحت خط الفقر.

وعلى صعيد آخر، سيصبح التعافي الاقتصادي في إيران ألماً وخسارة في روسيا، حيث ستتسبب المنافع التي ستحصل عليها طهران، في الحد من إمكانيات روسيا في أسواق الطاقة العالمية، وإضعاف نفوذها الاقتصادي، علاوة على فإن إنتاج النفط الإيراني سيشهد زيادة تصل إلى 3.8 مليون برميل يومياً. فيما تقدّر وكالة الطاقة الدولية أنه في حال التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك يمكن أن يعيد 1.3 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني إلى السوق.

ومن هنا، وفي خضم مفاوضات الاتفاق النووي أعلنت روسيا تمسكها بمطالب رئيسية في المرحلة النهائية، منها طلبها ضمانات خطية من واشنطن بأن العقوبات الغربية الأخيرة على موسكو، لن تؤثر على تعاونها مع طهران في مجالات اقتصادية وعسكرية. ولعل هذا الموقف يعبر عن سعي روسي لاستخدام ورقة الاتفاق في التجاذب مع الغرب، وتأخير التوصل إلى الاتفاق النووي؛ ما يعني عدم السماح للنفط الإيراني من العودة إلى الأسواق بسرعة.

وتحسباً لتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، واحتمال الانسحاب العسكري الروسي من سوريا، وتأثيره على تعزيز الوجود الإيراني، استضاف وزير الخارجية الإسرائيلي نظراءه من مصر والإمارات والمغرب والبحرين بحضور وزير الخارجية الأمريكي. «قمة النقب» وقد وصفها وزير الخارجية الإسرائيلي «يائير لابيد» بأنها: ”بناء هيكل إقليمي جديد قائم على التقدم والتكنولوجيا والتسامح الديني والأمن والتعاون الاستخباراتي…هذه البنية الجديدة، والقدرات المشتركة التي نبنيها، ترهب وتردع أعداءنا المشتركين، وهم أولاً وقبل كل شيء إيران ووكلاؤها”.

مُحددات العلاقات الروسية الإيرانية

لمزيد من فهم العلاقات الروسية الإيرانية التي أضحت تواجه اختبار صمود صعباً فرضته الحرب الأوكرانية، يمكننا تتبع تاريخ العلاقات بين البلدين، والذي يثبت أن جذور التقارب والتنافر بينهما كانت تحددها المصالح والأطماع الجيوسياسية، قبل أن ترتبط لاحقاً بالعقبات الأمريكية التي لطالما كانت تحاول عرقلة التقارب بين الجانبين.

ويلاحظ المتتبع أن العلاقات بين الجانبين اكتنفها كثير من عدم الثقة والصراع على المصالح الاستراتيجية والجيوسياسية، إذ سبق أن وجهت روسيا ضربات قاسية لسلالة «آل قاجار» الإيرانية في القرن التاسع عشر، أفضت إلى توقيع معاهدتي «جلستان» في عام 1813، و«تركمان جاي» في عام 1828، اللتين فقدت بموجبهما بلاد فارس، الكثير من أراضيها مثل أرمينيا، وأذربيجان، وداغستان، وأجزاء من جورجيا، وتركيا الحديثة.

وبعد سقوط النظام القيصري في روسيا عام 1917 ازدادت الفجوة بين البلدين، وتزايدت حدتها بعد تغلغل الحزب الشيوعي في إيران، ومعارضته للشاه محمد رضا بهلوي، ليعقب ذلك مزيد من الشد والجذب بعد ثورة 1979؛ بسبب جملة من العوامل أثرت في علاقات البلدين في تلك المرحلة، ومنها وجود جذور التعصب المناوئ للشيوعية وازدياد الاتجاهات المناهضة لها، وخوف إيران التقليدي من جارتها الشمالية، بالإضافة إلى الخلاف الذي بدأ يظهر بين المجموعات اليسارية والاسلامويين، إضافة إلى قضية القوميات غير الفارسية التي قفزت الى السطح بعد سقوط نظام الشاهـ ودعم اليسار الإيراني لها.

ويمكن القول إن التيارات الدينية تتهم الاتحاد السوفيتي السابق بدعم المجموعات اليسارية في إيران، وبالتالي أصبح عداء تلك التيارات للسوفييت بنفس مستوى عدائهم للولايات المتحدة، وهو ما لم تكن تريده موسكو التي أظهرت نفسها حامية للثورة، آنذاك.

وفي أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، حرصت واشنطن على عرقلة أي تعاون بين موسكو وطهران، وقد أبرمت مع الجانب الروسي اتفاقية «غور تشيرنوميردين» في عام 1995، التي نصت على التزام الروس بمنع تصدير الأسلحة والأنظمة الدفاعية إلى طهران، مقابل الحصول على امتيازات ومساعدات اقتصادية أمريكية. ولم تكتف واشنطن بذلك بل تعمدت الإفصاح عن البنود السرية لهذه الاتفاقية في عام 2000، لقطع الطريق على ما بدا من تطور في العلاقات الثنائية الروسية الإيرانية حينذاك[17]. ولكنها اتخذت مساراً جديداً في عام 2006، بتعاون محدود في مجال الطاقة، ضمن الردود الروسية على إقدام الولايات المتحدة، على نشر المزيد من أنظمة الصواريخ في أوروبا الشرقية، ومساعيها لإقناع أوكرانيا وجورجيا، للانضمام حينها إلى حلف الناتو، إذ كان بداية التعاون الروسي الإيراني هو أيضاً بداية فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في عام 2010.

وبحلول عام 2011، تحسنت العلاقات بين موسكو وطهران، على وقع التفاهم المُشترك بشأن الملفات في العراق وأفغانستان وإقليم «ناغورني كاراباخ» المُتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان؛ ليكون ذلك العام هو بداية “الربيع الروسي الإيراني”، وتقوية أواصر الشراكة الاستراتيجية، وصولاً إلى استغلال روسيا للاتفاق النووي مع إيران في عام 2014، من أجل إجبار واشنطن على غض الطرف عن الضم الروسي لشبه جزيرة القرم.

وأوجدت سياسة الضغط القصوى التي اتبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد إيران، وانسحابه من الاتفاق النووي، فرصة سانحة لتحقيق المزيد التقارب الإيراني الروسي، حيث سارعت طهران إلى توطيد علاقاتها بموسكو، واعتبرتها شريكاً استراتيجياً بالغ الأهمية، ومصدراً لا غنى عنه للتزود بالأسلحة والعتاد العسكري، وحديقة خلفية لتجاوز العقوبات الأمريكية الهائلة.

ولهذا، أعلنت إيران منذ اللحظات الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، دعمها الكامل للجانب الروسي، حيث أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن: “بلاده تتفهم المخاوف الأمنية الروسية جراء أفعال «حلف الناتو» في أوروبا الشرقية”.

وقد تكون الحرب الروسية على أوكرانيا وجهة مثالية للميليشيات الطائفية الموالية للنظام الإيراني، والتي قد تشارك في القتال إلى جانب الروس، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من تشابك المصالح وتوحيد السياسات وتقديم التنازلات بين الجانبين.

وبحسب ما أوردته “مونت كارلو الدولية”: “عن توجه مقاتلين عراقيين إلى أوكرانيا، ينتمون إلى فصائل عراقية تابعة للحشد الشعبي، وأنهم سينضمون لقوات لجمهوريتي دونتسيك ولوغانسك الانفصاليتين”.

وتأكيداً لأعلاه، فإن النفوذ والتغلغل الإيراني لا يتحقق إلا في بيئات غير مستقرة، وتحديداً في البلدان التي شهدت صراعات وحروباً أهلية إبان السنوات التي أعقبت ما يسمى بـ “الربيع العربي”، بحسب تريندز.

ولهذا، فلن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إعادة اصطفافات جيوسياسية كبرى، وعلى الأرجح سيقود إلى تعزيز التحالفات القائمة. ففي ظل غياب التغيير على مستوى القيادة في موسكو أو طهران، فإن عزلة البلدين ونقمتهما تجاه الغرب ستدفعهما في نهاية المطاف إلى تعزيز الاعتماد المتبادل بينهما بدلاً من تراجعه، برغم انعدام الثقة المتجذّر والتاريخ الحافل بالمنافسة، فالهدف الجيوستراتيجي المشترك هذا يطغى على الخلافات التي قد تظهر في لحظة معينة.

روسيا تُعرقل إحياء «الاتفاق النووي»

مما لا شك فيه، أن تكون روسيا قد تنبهت للمسعى الأمريكي الأوروبي من أجل استقطاب الجانب الإيراني من وراء إحياء الاتفاق النووي، لضمان إعادة التدفق السلس للنفط والغاز الإيرانيين إلى الأسواق الأوروبية؛ الأمر الذي يعني حرمان موسكو من «سلاح المساومة» والضغط السياسي الذي تتوافر عليه في حال بقيت طهران تحت طائلة العقوبات الاقتصادية.

ومن هنا، حاول الروس عرقلة الاتفاق في بدايته، طالبين الحصول على ضمان مكتوب من واشنطن، والتأكيد على أن العقوبات المفروضة على موسكو، جراء الحرب على أوكرانيا، لن تؤثر على التعاون الكامل والحُر في المجالات التجارية والاقتصادية والفنية مع إيران، في حال إحياء الاتفاق النووي، وهذا ما دعمته الصين بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية؛ ما أربك المفاوضات.

وبرغم امتعاض إيران من المطلب الروسي، فإنها لم تعارضه، وذلك لرغبتها في توقيع الاتفاق، وحرصاً منها على تفادي خسارة الحليف الروسي الذي شكّل لها «حبل إنقاذ» من العقوبات، وفي العديد من الملفات «الشرق-أوسطية»، فضلاً عن عدم ثقة طهران بمدى جدية الجانب الأمريكي في الالتزام المستقبلي بالاتفاق النووي؛ ما يجعل الرهان على الإغراءات الأمريكية الغربية لطهران غير مضمون العواقب.

وتأتي مكاسب إيران من الإحياء المُحتمل للاتفاق النووي في الوقت الذي كانت تخطط فيه الالتزام بوثيقة تعاون طويلة الأمد مع موسكو – تأتي هذه المكاسب بمثابة صمام أمان للعلاقات الاستراتيجية بينهما على مدار العشرين عاما المقبلة “، مشابهة للاتفاق الذي أبرم بين طهران وبكين”، إذ تتضمن مجالات التسليح والطاقة والخبرات النووية، فأي تأثر إيراني بالإغراءات الأمريكية قد يقلب كل هذه التوازنات رأساً على عقب.

وبلغت الرغبة الإيرانية في إحياء الاتفاق النووي إلى حد الاستجداء، حيث طلب وزير الخارجية الإيراني “أمير عبد اللهيان” من روسيا دعمها للوصول إلى اتفاق نووي مستقر، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو خلال مارس الماضي.

وفي الوقت الذي نجحت خلاله المناورة الروسية في تعطيل إحياء الاتفاق النووي، فإن واشنطن قد نجحت هي الأخرى في تعكير صفو التحالف الروسي الإيراني، لما رأته أوساط إيرانية من تضييع لفرصة انتعاشة اقتصادية للبلاد، كما قال أحد نواب البرلمان الإيراني: إن “مطالبة روسيا بضمانات أمريكية تعد سعياً منها لتأمين مصالحها الخاصة، لكنه أمر غير بنَّاء بالنسبة لمحادثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي”[25]، فيما ذهبت أصوات إيرانية لإذكاء مشاعر عدم الثقة بالروس من خلال التذكير بانتزاع الروس لمساحات شاسعة من أراضي القوقاز التي كانت تسيطر عليها إيران في القرن التاسع عشر؛ ما يشير إلى بوادر استعداد إيراني لمسك العصا من المنتصف، إذا لزم الأمر، بشأن عدم تضييع فرصة التغاضي الغربي عن ممارساتها في الإقليم الذي ربما يعاود العيش على صفيح ساخن .

وتزداد المخاوف الروسية من إحياء الاتفاق النووي، نظراً لما يسببه من إفقاد موسكو لعنصر «العُزلة الإيرانية»، والتي منحت الروس مصالح متعددة أبرزها حاجة إيران الدائمة لهم، وعجزها عن استثمار مواردها النفطية التي استغلتها موسكو، واعتمادها بشكل كبير على التكنولوجيا الروسية، فضلاً عن اتساق السياسات والتفاهمات الثنائية ضد واشنطن، فروسيا لا تخشى من «إيران النووية» بقدر خشيتها من «إيران المتحالفة مع الغرب» التي من الممكن أن تكون أداة غربية في إضعاف الروس، والسيطرة على آسيا الوسطى.

الموقف الخليجي

تأتي رغبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إحياء «الاتفاق النووي» على حساب مصالح حلفائها في منطقة الخليج العربي لتزيد من مستوى الحساسية في العلاقات الأمريكية- الخليجية، ولعل هذا المنحى يفسر ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بشأن تجاهل الرد على المكالمات الهاتفية لـ«بايدن» من زعماء المنطقة.

وكانت بوادر الانعتاق الإيراني من العقوبات الأمريكية، قد بدأت تلوح قبل رفعها، من خلال هجمات مُتزامنة ومُكثفة شنتها طهران ضد أربيل في إقليم كردستان/ العراق، وأخرى ارتكبتها «مليشيا الحوثي» التي أزيل تصنيفها كمنظمة إرهابية- ضد أهداف نفطية سعودية وأهداف أخرى إماراتية، ليس فقط من أجل إظهار الحاجة الغربية للنفط الإيراني، بل الضغط على الرياض وأبوظبي من أجل حسم ملف تطبيع العلاقات، وزيادة الإنتاج النفطي، كما بعثت إيران رسائل طمأنة لوكلائها في سوريا ولبنان بشأن عودة الإمدادات المالية والعسكرية لمعدلاتها السابقة، بالإضافة إلى معارضتها مجدداً للاتفاق بين السعودية والكويت بشأن الاستثمار في حقل الدرة النفطي، بزعم أن جزءاً منه يقع ضمن مياه إيران.

ولعل ما أدركته دول الخليج العربية حول تداعيات الحرب الأوكرانية عليها لا يجانب الصواب، لجهة تسريع الإدارة الأمريكية إحياء «الاتفاق النووي» مع إيران، وهو أمر سوف يسمح لطهران القيام بمزيد من السلوكيات العدائية لتأكيد هيمنتها الإقليمية، وعدم التنازل عن برنامجها الصاروخي والمضي قدماً في تطويره، علاوة على استمرارها في تصدير الاضطرابات إلى دول الجوار، إذ ستمكن عوائد بيع نفطها والإفراج عن أموالها المُجمدة إلى تقوية وكلائها في المنطقة ولاسيما «حزب الله» اللبناني، و«مليشيا الحوثي» في اليمن، و«المليشيات الشيعية» في العراق.

وما يتضح خلال المرحلة الحالية، تراجع ثقة دول المنطقة بالجانب الأمريكي بشكل كبير، نظراً لتقلبات الأخيرة من نقيض إلى نقيض، وما تُظهره العديد من المؤشرات التي تؤكد جميعها سرعة تخلي الولايات المتحدة عن حلفائها، ولاسيما المسارعة إلى إحياء «الاتفاق النووي» مع تجاهل مصالح الحلفاء بالإقليم، بالإضافة إلى سياسة الصمت الأمريكية تجاه ما يتعرض له حلفاؤها من إيذاء، في أعقاب هجوم «مليشيا الحوثي» بطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة، في مطلع عام 2022.

حراك دبلوماسي ولقاءات مشتركة

لم تعد دول المنطقة بما فيها إسرائيل تُخفي انزعاجها مما يجري في أروقة المباحثات النووية في فيينا ومحاولات إحياء «الاتفاق النووي»، لذا خطت دول الإقليم نحو الاستعداد لـ«ما بعد الاتفاق النووي»، من خلال قمم متتالية من شرم الشيخ المصرية إلى العقبة الأردنية وصولاً إلى اجتماع تاريخي لوزراء خارجية كل من «إسرائيل، ومصر، والإمارات، والبحرين، والمغرب، والولايات المتحدة»، في منتجع “سديه بوكر” في النقب، وهو مؤشر يدل على «تحالف ضرورة طارئ» يتشكل في المنطقة، لمناهضة ممارسات إيران، والبحث عن آلية لتأمين المنطقة، بالإضافة إلى بعث رسالة لواشنطن بأنها «حاضرة/غائبة» في شؤون الإقليم، لتصرح وزارة الخارجية الأمريكية بعدها بأنها على اتصال دائم بالحلفاء في الشرق الأوسط لتقديم تطمينات لهم.

وتمنح التقلبات السياسية الأمريكية، حلفاءها بالشرق الأوسط، تأشيرة عبور للمحور الشرقي بقيادة الصين وروسيا، وسط تراجع الالتزامات الأمريكية تجاه أمن المنطقة، على عكس ما كانت تنتهجه إدارة ترمب السابقة التي انسحبت من الاتفاق «النووي» في مايو 2018، بعدما توصلت إسرائيل إلى 55 ألف وثيقة إيرانية تؤكد عمل طهران على مشروع لإنتاج 5 رؤوس نووية، قوة الواحدة منها تصل إلى 10 كيلو أطنان من مادة «TNT» الشديدة الانفجار.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن إسرائيل لن تكون مُلزمة بأي اتفاق ينتج عن محادثات فيينا. وحذر من داخل مبنى المخابرات الإسرائيلية «الموساد»، من أن “القدرات النووية الإيرانية قد بلغت مرحلة متقدمة للغاية”، مشدداً في الوقت نفسه على أن المهمة الرئيسية لـ«الموساد»، هي “منع إيران من أن تصبح دولة نووية”[28].

وتمتلك تل أبيب خبرة طويلة في مواجهة البرنامج النووي الإيراني، حيث سبق وأن اعتمدت 1.5 مليار دولار بهدف تدمير القدرات النووية الإيرانية، بجانب توظيف عملاء مُدربين بالداخل الإيراني، تمكنوا من تنفيذ العديد من العمليات البالغة الحساسية، منها تسريب وثائق البرنامج النووي، وتخريب أساسات بمنشأة «نطنز» النووية، واغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، في نوفمبر 2020.

وعلى الرغم من أن «الاتفاق النووي» يضمن لإسرائيل، كبحاً «مؤقتاً» لاندفاعة الإيرانيين نحو امتلاك السلاح النووي، فإن تل أبيب تتخوف من أن تؤدي الاضطرابات الجيوسياسية العالمية إلى التزام القطبين الدوليين الأمريكي والروسي كلٌّ بمصالحه الكبرى والرئيسية؛ ما قد يجعل إسرائيل وحيدة ومُحاصرة شرقاً بـ«إيران نووية» وشمالاً بـ«روسيا النسخة السورية»، إذ بإمكان موسكو التضييق على حرية المجال الجوي للإسرائيليين عبر الأراضي السورية؛ ما دفع بينيت لزيارة موسكو في 5 مارس/آذار 2022، لتحديد ملامح المستقبل ومناقشة المخاطر المُحتملة.

مخاوف غربية

وإضافة إلى ما سبق، فلدى الدول الأوروبية ثمة مخاوف حيال إحياء «الاتفاق النووي» مع إيران، ليكون منطلقاً لتحقيق المزيد من توطيد الأواصر التعاونية مع روسيا، ولاسيما الإفراج عن مبلغ نصف مليار دولار ديون مستحقة على طهران لصالح موسكو عن عملها في منشأة بوشهر النووية، إلى جانب تعميق التعاون الاقتصادي والعسكري؛ ما يسهم في تقوية الإيرانيين وتعزيز قدرات الروس في الحرب الأوكرانية.

وما لم تضمن واشنطن والدول الأوروبية حالة «استقطاب حقيقي» مع الإيرانيين، فربما تسارع طهران لاستغلال مزايا «الاتفاق النووي» في تحقيق مكاسب مُشتركة مع روسيا في الملف السوري، وتقوية نفوذ البلدين في الشرق الأوسط، فضلاً عن ارتفاع حجم التجارة بين موسكو وطهران إلى 4.5 ملیار دولار بعدما كان ملياراً و600 مليون دولار.

وعليه، قد يفضي توقيع «الاتفاق النووي» إلى توقيع وثيقة التعاون المشترك لـ 20 عاماً، والتي اقترحتها طهران على موسكو لرسم خريطة طريق للعلاقات الثنائية، على غرار ما حصل مع بكين.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTYg

جزيرة ام اند امز