12 دولة عربية تحت خط الفقر المائي (حوار)

حسن أبو النجا: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الوصول إلى المياه

قال الدكتور حسن أبو النجا رئيس مجموعة الأمن المائي بالمنظمة الدولية لإدارة المياه إن المنطقة العربية لا يوجد بها اتفاقيات بشأن المياه الجوفية، خاصة العابرة للحدود.

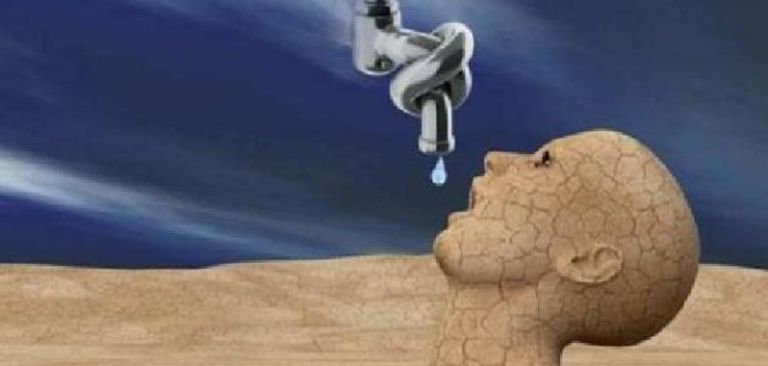

وأضاف أن ذلك يتطلب إعادة التفكير في المياه الجوفية كمصدر مهم لإعادة التوازن لاستخدامات المياه والتنمية واستدامة الموارد، خاصة أن لدينا في المنطقة العربية 12 دولة تعاني من الإجهاد المائي وندرة المياه بينها مصر.

وأوضح أبو النجا، الباحث في جامعة كولن بألمانيا، لـ"العين الإخبارية"، أن العالم لا يسير على الطريق الصحيح في تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة، وتأثير ذلك على باقي أهداف الأمم المتحدة للتنمية.

كما يؤكد أو النجا الذي يتولى منصب رئيس مجموعة عمل الأمن المائي بالمنظمة الدولية لإدارة المياه، أن ضغط الطلب على المياه والتغيرات المناخية وزيادة عدد السكان العالمي، فرضت على الحكومات وجود فجوة كبيرة في العرض والطلب على المياه وأثر سلبا على الاستخدام خاصة مياه الشرب والزراعة، ولكن الحل كما يرى أبو النجا في إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية بشأن المياه، وكذا التوجه نحو التحول الرقمي لإدارة المياه.

ولفت أبو النجا إلى أن مجلس الأمن لم يقم بدوره المطلوب في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وإلى تفاصيل الحوار..

هل العالم يسير بشكل صحيح وجاد نحو معالجة أزمة المياه؟

العالم لا يسير على الطريق الصحيح، يبقى فقط 7 سنوات لانتهاء توقيت تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وبعد قطع نصف المدة الزمنية لم يتم تحقيق الهدف السادس للأمم المتحدة، وهو "ضمان توافر المياه والمرافق الصحية وإدارتها المستدامة للجميع"، إذن، العالم ليس على الطريق الصحيح، خاصة أن هذا الهدف يؤثر على جميع عناصر أهداف التنمية المستدامة، سواء ما يتعلق بالفقر والتغير المناخي والأمن الغذائي، في ظل تزايد الفقر المائي حتى أصبح من ليس لديهم فرص الوصول إلى مياه صالحة للشرب حوالي 2.2 مليار شخص حول العالم، كما تصاعد عدد الذين يفتقدون الصرف الصحي إلى 4.2 مليار شخص، نتيجة التكلفة الأعلى للصرف الصحي، وعدم وجود الإدارة المتكاملة للإدارة المائية ولم يتم التعامل مع مياه الشرب والصرف الصحي كإدارة متكاملة، على سبيل المثال، في مصر 60 % من القرى ليس لديهم وصول إلى الصرف الصحي، مع زيادة ضغط الطلب على المياه والتغيرات المناخية وزيادة عدد السكان العالمي، فرضت على الحكومات وجود فجوة كبيرة في العرض والطلب على المياه وأثر على الاستخدام خاصة مياه الشرب والزراعة.

المنافسة بين الزراعة ومياه الشرب

هل العالم قد يفاضل بين استخدامات المياه للشرب أو للزراعة مستقبلاً؟

الزراعة تستهلك أكثر من 70% من المياه، ووصلت في بعض الأحيان إلى حد التنافس الشديد مع استخدامات الشرب، فكثير من سكان العالم حوالي 1.2 مليار شخص لديهم الوصول للمياه لكن بشكل متقطع وليس 24 ساعة في اليوم، كما هو الحال في الأردن، حيث لا تصل المياه إلا مرة أو مرتين أسبوعيا، وكذا الحال في لبنان وفلسطين وتونس، وعدد كبير من دول المنطقة، ويعتمد المواطنين على التخزين، إلا أن مصر لديها مياه مستمرة وبزيادة الضغط على المياه قد يكون أحد الحلول السنوات المقبلة أن تتجه مصر إلى المياه المتقطعة، وهذا له تأثيرات كبيرة على شبكة المياه ويزيد من فواقد المياه، خاصة وأن الفاقد في المنطقة العربية يزيد عن 50% رغم أننا من أكثر المناطق ندرة في العالم، المنطقة العربية الأكثر فقرا للمياه عالميا، وتحت خط الفقر المائي العالمي، ومعدل الفرد أقل من المعدل العالمي، ومازالت 12 دولة عربية تحت خط الفقر المائي الحاد من بينها مصر وتعاني من الإجهاد المائي، بسبب نقص ندرة المياه أو الفواقد الفيزيائية وتهالك البنية التحتية والفواقد التجارية.

المياه العابرة للحدود

هل حل مشكلة المياه يركز فقط على حلول داخلية لكل دولة بذاتها أم يحتاج تدخل إقليمي أو دولي؟

قضية المياه معقدة، خاصة مع المياه العابرة للحدود، فكثير من الدول ليس لديها اتفاقيات مشتركة لتنظيم المياه العابرة للحدود، سواء الأنهار أو المياه الجوفية، مما يمثل تهديدا كبيرا للعالم، حيث يتم استنزافها بكميات كبيرة وفواقد لا يمكن تعويضها، ولا يوجد في المنطقة العربية أي اتفاقيات بشأن المياه الجوفية، ويتطلب هذا إعادة التفكير في المياه الجوفية كمصدر هام لإعادة التوازن لاستخدامات المياه والتنمية واستدامة الموارد المياه، خاصة الأنهار مثل (نهر الأردن) إسرائيل ولبنان والأردن، وفي العراق أزمة نهري دجلة والفرات وإقامة السدود التركية على المنابع..) ومع عدم وجود اتفاقيات بين الدول والتغيرات المناخية وتزايد الضغط على الطلب، كل هذا يؤدي لخلافات ونزاعات بين الدول.

هل الأمر يحتاج إلى تدخل دبلوماسي أو منظمات دولية للحل؟

نعم، ندعو إلى دبلوماسية مائية بتوجه جديد لدعم تحقيق الأمن المائي، وتوقيع اتفاقيات إقليمية أو ثنائية لاستخدامات المياه، خاصة الأنهار والمياه الجوفية، ويتطلب الأمر التعاون المشترك، خاصة على مستوى الشعوب وتفهم متطلبات المياه والترشيد، وكذا تنسيق داخلي في إدارة المياه، والوعي بندرة المياه، خاصة أن هناك إشكالية كبيرة أن سوء إدارة المياه في دول المنبع له تأثير شديد على دول المصب، فمثلا إثيوبيا أغلب البلاد ليس لدى سكانها فرص الوصول إلى مياه الشرب، رغم أن لديها منبع مياه الأنهار "نهر النيل" ويمثل ثلاثة أضعاف الموارد المائية في مصر، لكن المواطن الإثيوبي لا يحصل على المياه بشكل كاف، وكذا هناك فواقد كثيرة نتيجة أن البنية التحتية تعاني من سوء إدارة المياه في بلاده.

سد النهضة

هذا يأخذنا لموقف مجلس الأمن من قضية سد النهضة على سبيل المثال وعدم الحسم وكذا الأمم المتحدة، فهل هناك قواعد لإلزام هذه المؤسسات بالتدخل أم هناك جهات بعينها يمكن أن تكون أكثر فاعلية؟

العالم بوجه عام يحتاج إلى إعادة النظر في اتفاقية الأمم المتحدة للمياه العابرة للحدود، لأن بوضعها الحالي غير كافية لحل النزاعات بين الدول، وكذا يجب على مجلس الأمن التدخل والتشديد على منظمات الأمم المتحدة للتدخل السريع وحل المشكلات البينية بين الدول، وكذا إعداد مشروعات بحثية عن توقعات احتياجات المياه والخلافات بين الدول بشأن المياه، ومجلس الأمن كما حدث في مصر وأزمة سد النهضة لم يقم بدوره المطلوب، نظرا لأن مجلس الأمن لا يريد أن يفتح باب حل النزاعات والخلافات بين الدول، فمعظم دول المنبع للأنهار في الغالب عالميًا، ذات ثقل دولي أو دول قوية، كالصين، وتركيا، وغيرها، فهناك حاجة لتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة للمنظمات والوكالات بالأمم المتحدة للتدخل ووضع أسس لحل هذه النزاعات.

كما أن دعم التعاون المشترك هنا أمر أساسي، ولعب المنظمات الدولية دور في الجانب البحثي المستقبلي لما ستكون عليه الأوضاع في كل الدول بشأن موارد المياه والإمكانيات المتوافرة.

الاكتفاء الذاتي من الغذاء والعجز المائي

كيف يؤثر سوء إدارة المياه أو العجز المائي في تراجع التنمية أو عدم تحقيق التنمية المستدامة؟

عدم تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة قد يهدم أو يعطل كل الأهداف الأخرى، فهو يرتبط بتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وعدم تحقيقه يعني الفشل في تحقيق هذه الأهداف، فالمياه قلب التنمية المستدامة ، وتحقيق الأمن المائي يعد أمن قومي للدول.

كما أن ندرة المياه تسبب ليس تنافس داخلي بين قطاعات المياه كالشرب والصرف الصحي والزراعة، ولها دور كبير في التأثير على جودة المياه وانتشار التلوث، كما تسببت التغيرات المناخية في إضافة عبء كبير على الموارد المائية بسبب قلة الأمطار وزيادة الجفاف أو الفيضانات الشديدة، وهذا يتسبب في عدم توافر المياه في المستقبل، مع زيادة الطلب على المياه، وله تأثير كبير على كل القطاعات سواء الزراعة أو الصناعة وهنا يكون تنافس داخلي كبير يتطلب إجراءات اقتصادية جديدة، فالمنطقة العربية نصف الغذاء تستورده من الخارج، وهو ما يدعو إلى النظر بشكل جديد ومنظور مختلف لتأمين الأمن المائي، وبالتالي الغذائي في المنطقة العربية، فتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء يصعب تحقيقه مع عدم توافر الأمن المائي.

وهذا يتطلب كدول العربية البحث عن طرق توفير الأمن الغذائي المشترك وإنشاء سوق عربية مشتركة للمواد الغذائية، فتصدير أي مواد زراعية أو غذائية يعني تصدير مياه، ونقص المياه أثر سلبا على توقف الكثير من المحاصيل منها القطن المصري-طويل التيلة- الذي كانت مشهورة بها مصر لعقود طويلة ولكن تم وقف زراعته- ولابد من أن تعتمد الإدارة الزراعية للميزة النسبية للمحاصيل وربطها باستهلاك المياه – كالأرز المستهلك الكثيف للمياه – فلابد من البحث عن زراعات مرنة ومحاصيل تتكيف مع التغيرات المناخية، مثل سلالات القمح المتحمل للملوحة – الإسماعيلية 1- وكذا السلالات من الأرز قليل الاستهلاك للمياه، وتطبيق آلية جديدة وخرائط مختلفة للزراعة لتعظيم الإنتاجية وتقليل الفواقد في الغذاء والمياه والبحث عن تعدد مصادر المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، واستخدام كل أنواع المياه المتاحة للزراعات المختلفة، مثل البرسيم والورد ونباتات الزينة والنوادر واللاندسكيب، ويجب إعادة تفكير استخدام مياه الشرب وتشديد العقوبات أو الرقابة على هذه الاستخدامات.

التحول الرقمي لقطاع المياه والزراعة

هل هناك حلول مستدامة لقضية المياه تراعي محدودية الموارد الحالية في ظل تنامي الطلب عالميا؟

التحول الرقمي لقطاعات المياه والزراعة هل أهم الحلول المستدامة والضرورية لكل الشعوب والمناطق التي تعاني من ندرة المياه أو نقص في موارد المياه، فنقل الإدارة التقليدية إلى إدارة ذكية ومستدامة باستخدام التكنولوجيا ودعم الموارد البشرية واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول سريعة وتنبؤات لمشاكل المياه قبل حدوثها ونقل إدارة المياه من رد الفعل إلى الإدارة بطريقة استباقية مستدامة هذا هو الحل الناجع والذي يعمل وفق الموارد المحدودة لكل دولة، وعلى المستوى الفردي إشراك المواطنين في إدارة المياه بترشيد الاستهلاك والعدادات الذكية، وتقليل الفواقد في الشبكات وزيادة العائد من البنية التحتية، وقطاع المياه حتى الآن شركات المياه لا تغطي مصروفات الصيانة والتشغيل، ويمكن إعادة التفكير في تسعير المياه بناء على التحول الرقمي، والتوجه لاستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه.

التغيرات المناخية وأزمة المياه

هل للتغيرات المناخية أو ظاهرة الاحتباس الحراري علاقة مباشرة بتوافر أو ندرة المياه في الدول؟

التغيرات المناخية أحد الأسباب الرئيسية التي أثرت وستؤثر كثيرا السنوات المقبلة على توزيع المياه عالميا، فزيادة الدورة الهيدروجيلية- دورة المياه- لها تأثيرات كبيرة في توزيع المياه، سواء بزيادة وتيرة الفيضانات أو الجفاف، وتأثيره على الزراعة والأمن الغذائي، مما يتطلب إعادة التفكير في اتفاقية باريس 2015، بشأن التغيرات المناخية، بسبب عدم تحقيق العالم أهداف خفض الانبعاثات، وبالتالي عدم تراجع أو الوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي، وهذا سبب رئيس أننا لسنا على الطريق الصحيح، وتسبب في تدهور الأوضاع المناخية، وبالتالي على المياه ، سواء بزيادة التبخر وفقد المياه وزيادة وتيرة ذوبان الجليد، وتوقعات ارتفاع منسوب مياه البحر وغرق مدن كثيرة حول العالم منها " الإسكندرية في مصر"، كما يزيد هذا من النزاعات بين الدول مثلما حدث في السودان فكان الفيضان في إثيوبيا وتضرر السودان، نتيجة عدم التعاون في التنبؤ وتبادل البيانات، وغياب التعاون في المنشآت المائية والإنذار المبكر ضرورة حتمية لإدارة المياه، فالفيضانات تهدد البينة التحتية، ولها تأثير كبير على الأمن البشري والمائي في ذات الوقت.

لماذا لم يتوصل العلماء بعد إلى توقعات صحيحة في الكوارث المناخية وخاصة ما يتعلق بالجفاف الذي حدث في القرن الأفريقي أو جفاف أوروبا العام الماضي أو فيضانات باكستان المدمرة وغيرها من الأحداث؟

البحث العلمي عالميا ليس لديه حتى الآن تأكديه من النماذج المناخية، وكل النماذج التي عملوا عليها لم تتوقع أن تصل أوروبا العام الماضي لهذا المستوى من الجفاف، خاصة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهذا يعطي جرس إنذار للعالم بإعادة النظر في نماذج عمل وكالات وهيئات التغيرات المناخية والهيئة العالمية المعنية بتغير المناخ وتقاريرها – فالتقرير السادس للهيئة تحدث عن غرق مدن ومنها الإسكندرية ولم يتم - مما يؤكد عدم تأكديه في التنبؤات المستقبلية، ونرى أن الحل في ضرورة وجود منصة معرفية للتغيرات المناخية في كل دولة لإرشاد متخذي القرار للإجراءات المطلوبة والمتبعة، وكذا تكون هناك إدارة وتعاون الجهات المسؤولة وذات العلاقة بتغيرات المناخ، يكون هناك سياسة متكاملة للمياه والتغيرات المناخية، فهذه ليست مسؤولية وزارة البيئة وحدها ولا مسؤولية وزارة الري ولكن الجميع مشترك في تبادل المعلومات وسياسة متكاملة، والترابط بين قطاع المياه والزراعة والطاقة، لأن زيادة الطلب على أي مورد سيؤثر على القطاعات الأخرى ولابد أن يكون هناك ترابط في بناء الاستراتيجيات والسياسيات كخطط استصلاح الأراضي أو إنشاء مشروعات لتحلية المياه او الطاقة بدون تشاور باقي الجهات، وهنا يكون سبب فشل المشروعات أو عدم تحقيق المطلوب منها لأن كل جهة تسير وفقط رؤيتها وحساباتها دون تشاور أو تعاون مع الجهات الأخرى.

تبطين الترع والزراعة بمياه الصرف الصحي

هل المشروعات الداخلية كقيام زراعة على مياه الصرف أو تحلية المياه أو تبطين الترع هي حل ناجع لمواجهة نقص أو العجز المائي؟

استراتيجية تعدد مصادر المياه، وإنشاء مشروعات عملاقة لإعادة استخدام الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، وكذا تبطين الترع لها تأثير إيجابي في الاستفادة من كل مصادر المياه ومعالجة العجز، إلا أن قضية تبطين الترع تحديدا علميا يجب أن لا تكون استراتيجية عامة بل تطبق في أماكن محددة فقط، فمنطقة الدلتا في مصر على سبيل المثال فيها تربة طينية لا تحتاج لتبطين، لأنها تحافظ على المياه، ولكن هذا التبطين قد يكون له نتائج إيجابية في أماكن أخرى كالمناطق الصحراوية، إلا أن هناك نتائج سلبية نتيجة الأثر السلبي لاستخدام الخرسانة في تبطين الترع وزيادة الانبعاثات، مع تأثير سلبي على المياه الجوفية في المنطقة، بجانب التكلفة الكبيرة للمشروعات - فأوروبا لا تستخدم طريقة تبطين الترع- فكان لابد من البحث عن زيادة كفاءة المياه ويمكن التفكير في مشروعات الطاقة الشمسية العائمة في مياه نهر النيل وتقليل البخر، ولكنه يحتاج سياسية استراتيجية متكاملة سواء بين الدول أو داخل الدولة نفسها ، فالمياه لا تعرف الحدود، وعند إقامة أي مشروعات لابد أن يكون هناك اتفاقات بين الدول.