في ذكرى رحيله.. ألبير قصيري "رائد أدب المهمشين" ممتدح الكسل

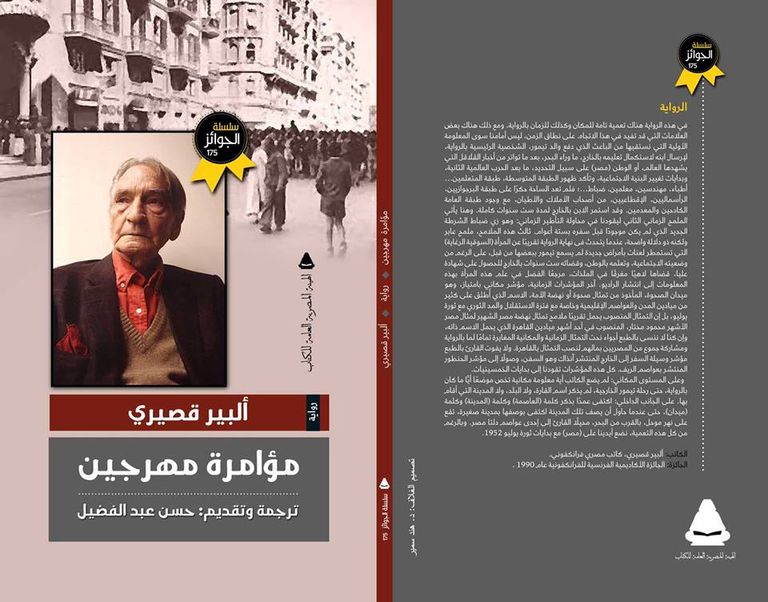

العديد من كتابات الفرنسي من أصل مصري ألبير قصيري، مثل "شحاذون ومعتزون"، تشير إلى ولع نادر بمدينة القاهرة.

تحل، الأحد 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، الذكرى الـ11 على رحيل الكاتب الفرنسي من أصل مصري ألبير قصيري "1913-2008"، الذي قدمت سيرته نموذجاً فريداً لـ"الكاتب العدمي"، الذي أبرز في كتاباته أبطالاً يمجدون الكسل.

كتب ألبير قصيري 8 روايات تُرجمت إلى حوالي 15 لغة، واختار أن يبرز بسطاء القاهرة في عمل أدبي يمتدح البساطة والكسل كفلسفة للحياة، حيث يدافع هؤلاء الأشخاص بإصرار عن وجودهم في الهامش الاجتماعي، وتنعدم لديهم الرغبة في المقاومة أو التحدي.

وأمضى "قصيري" في باريس أكثر من 60 عاماً، عاشها كلها في الغرفة رقم 58 في فندق "لا لويزيان" بشارع السين، بحي سان جيرمان دو بريه، منذ عام 1945، إلا أنه في السنوات الأخيرة من حياته، اضطر لمغادرة الغرفة لمرات قليلة لحضور احتفالات منح في بعضها العديد من الجوائز.

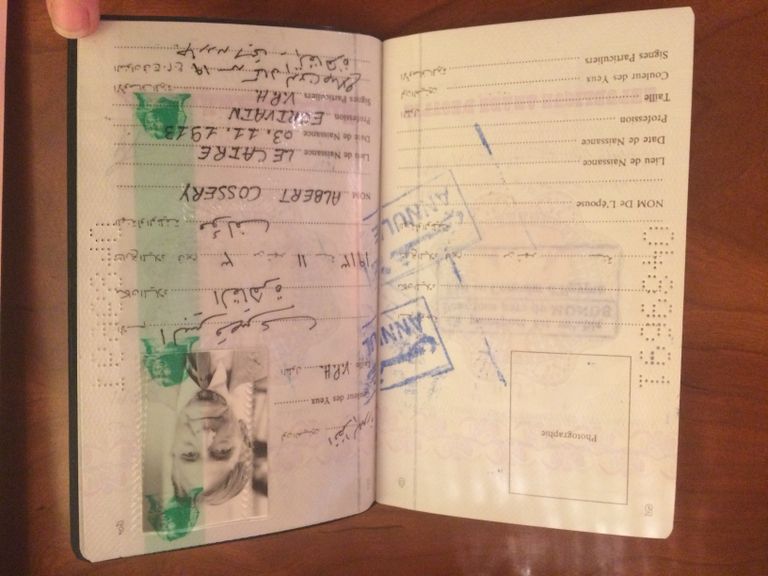

وعلى الرغم من إقامته الدائمة في فرنسا، إلا أنه كان حريصاً على تجديد جواز سفره المصري، وأكثر من ذلك أنه لم يقدم في كتاباته أبطالا من خارج ذاكرته المصرية.

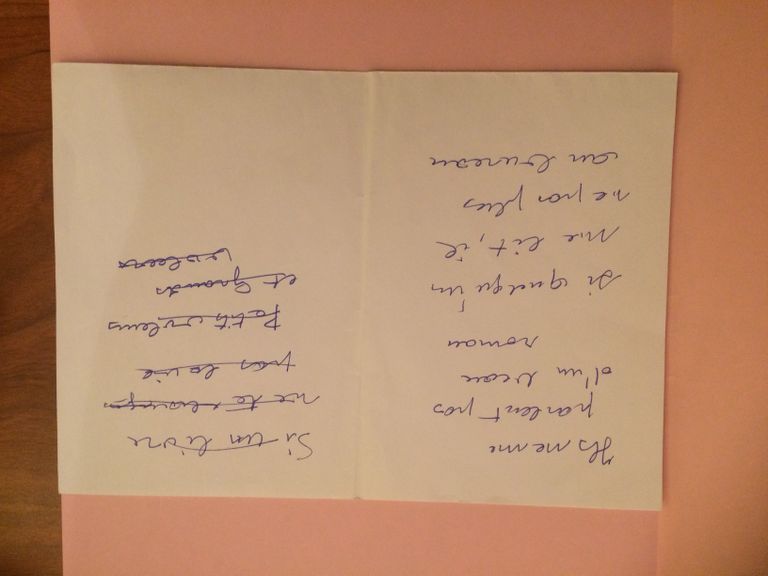

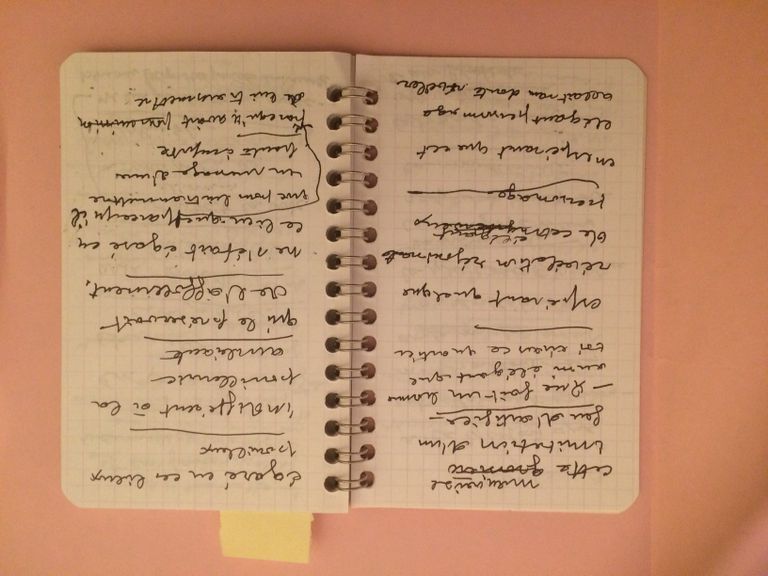

وتشير العديد من كتاباته مثل "شحاذون ومعتزون"، إلى ولع نادر بمدينة القاهرة، ومن اللافت أنه سجل عنها عدة ملاحظات في أوراق لم تشملها رواياته.

وكتب: "أصبحت المدينة مرعبة خاصة على امتداد شارعي فؤاد الأول وعماد الدين، فالواقع أن هذين الشارعين الرئيسيين يتمتعان بكل ما تملكه مدينة متمدنة لإرهاق الناس ومضايقتهم، وكانت هناك أماكن للتسلية لا طعم لها الآن، فكل شيء يدفع إلى الضيق والملل".

وربما يعكس هذا النص رغبته في مقاومة الحنين للبلاد التي هاجر منها، وظل يكتب عن عوالمها بقية حياته.

وحتى ظهور فيلم "شحاذون ونبلاء"، الذي قدمته المخرجة أسماء البكري أوائل تسعينيات القرن الماضي، كان اسم مؤلفه ألبير قصيري معروفاً في دوائر ضيقة من قراء الفرنسية في مصر، ولم يكن أغلب المبدعين العرب يعرفون عنه شيئاً، وهي مفارقة موجعة لكاتب عاش نحو ٩٤ عاماً.

لكن الإنصاف جاء متأخراً، بفضل الكُتاب الذين ظهروا في تسعينيات القرن الماضي، ورأوا في كتابات "قصيري" مرجعاً يمكن الاستناد إليه، وهم يرغبون في كتابة تحفل بالتفاصيل اليومية، وتمجد الفضاءات الاجتماعية الضيقة.

وكان اسم "قصيري" من بين طليعة كُتاب الفرانكفونية والسورياليين، الذين غامرت مجلة "الكتابة الأخرى" وغيرها من مطبوعات الهامش، بتقصي سيرتهم.

وكان المترجم والناقد السينمائي محمود قاسم، ترجم روايات "قصيري" التي دفعت غالبية النقاد لمراجعة أحكامهم التي راجت عن "أدب المهمشين"، والذي يمكن اعتبار قصيري رائداً له، قبل أن يصبح وصفة رائجة في أسواق الترجمة.

ولا تختلف سيرة قصيري عن سيرة أبناء جيله الذين ولدوا في مصر، وكانت لهم أصول شامية، فقد ولد في حي الفجالة عام ١٩١٣، بتركيبته السكانية الفريدة، والتي كانت أقرب لسبيكة سكانية متعددة الطبقات والأعراق والطوائف بين باشاوات السكاكيني والظاهر من العائلات اليهودية والمسيحية المصرية الكبيرة، مثل عائلة بطرس غالي، والشوام المتمصرين، وبجوارهم فقراء المصريين، فضلاً عن جنود الاحتلال الإنجليزي وغيرهم من أبناء الجاليات الأجنبية.

وبفضل نوعية التعليم المتميز الذي توفر له في مدارس الجيزويت القريبة من بيت العائلة، والانخراط في مجتمع مغلق على الفرانكفونين، كوّن قصيري مخيلة أدبية تنتمي للآداب العالمية والفرنسية.

وفي تلك السنوات، صارع الشعر للحفاظ على بنيته التقليدية في مواجهة تيارات التجديد، وكانت الرواية تشق طريقها بصعوبة لتصبح "شعر الدنيا الحديث" بتعبير نجيب محفوظ، فرغم أنهما لم يلتقيا أبداً إلا في حدود النظر لنفس العالم، ولكن من منظورين مختلفين، فقد انشغلا معاً بالظروف التي أوجدها مجتمع ما بين الحربين، واتسم بتناقضات طبقية حادة.

وفي حين راح "محفوظ" يكتب روايات مثل "بداية ونهاية" أو "القاهرة الجديدة" لإبراز حجم هذه التناقضات بروح المثقف التقليدي القادم من الطبقة الوسطى الدنيا، كان قصيري سليل طبقة الباشاوات بهويته الهجين، يحفر في مجرى آخر، ركز فيه على الإنصات لأصوات المهمشين اجتماعياً وطبقياً، كأنه يبتكر نغمة تنسجم مع هشاشة العالم الذي يرغب في تقصي ملامحه.

ويبدو أن هذا العالم نفسه أغرى نجيب محفوظ لاحقاً في الأعمال التي كتبها منذ نهاية الخمسينيات، وحتى أوائل السبعينيات، والتي اتسمت كلها بطابع فلسفي ومتيافزيقي، وتجمع بين "الشحاذ" و"ثرثرة فوق النيل" و"الحرافيش" و"أولاد حارتنا".

وفي سنواته الأخيرة، بدأ "فولتير النيل" كما كان يُلقب، تغليف كتاباته بحس ساخر، يسهل الاستدلال عليه في أغلب حواراته، سواء التي نشرت خلال حياته أو عقب موته في العام ٢٠٠٨، وكانت كلها في "مديح الكسل".