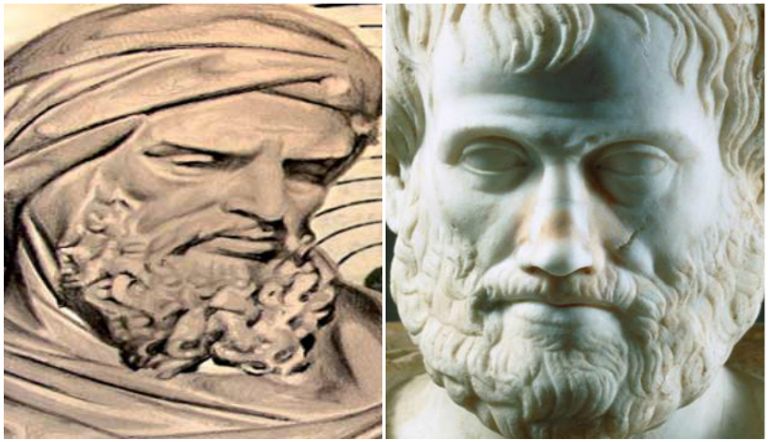

اكتشف اليونانيون، مؤخرًا، "المعلم الأكبر" وهم أصلًا لم يضيّعوه، واكتشف العرب، أخيرًا، "الشارح الأكبر" بعد أن كاد نفر منهم ينفي اسمه.

اكتشف اليونانيون، مؤخرًا، "المعلم الأكبر" وهم أصلًا لم يضيّعوه. واكتشف العرب، أخيرًا، "الشارح الأكبر" بعد أن كاد نفر منهم ينفي اسمه وأثره ومنجزه الفكري والفلسفي، والحكاية بين الاكتشافين غير مترابطة، لكنها تنطوي على تماثلات تشبه المفارقات.

تبدأ الحكاية من آخر خبر: كشف الآثاري اليوناني كوستاس سيسمانيديس، سردابًا يعود عمره إلى أكثر من2400 عام، وهو يجزم بأن هذا السرداب هو القبر الحقيقي للفيلسوف الهليني أرسطو أو أرسطوطاليس (348 ق.م - 322 ق.م)، وذلك في مسقط رأسه بلدة ساغيرا في الجزء اليوناني من مقدونيا.

الخبر في حد ذاته ليس أكثر من كشف أثري، على الرغم من أنه يتعلق بأبي الفلسفة ومؤسس علم المنطق، لكن أبعد من ذلك، فإنه يمثل مدعاة لاستعادة سيرة هذا الفيلسوف العظيم، التي ترامت فصولها بين معلمه أفلاطون وتلميذه الإسكندر الأكبر، وتداعت مجرياتها بين عداوات أهل مقدونيا موطنه بالانتماء وأهل أثينا موطنه بالرجاء.

لقد عاش أرسطو في بيئة موارة بالنزاعات، نزاعات البشر أفرادًا وجماعات، ونزاعات الأفكار والعقائد، وأغلبها تصورات أولية عن الكون وما قبله وما بعده، وهو في ظل هذه الخصومات (الدموية دائمًا) راح يصيغ، مشيًا على الأقدام مع تلاميذه، قواعد فلسفته التي عرفت بالمشائية. وبلا شك فقد ساعدته بيئته المضطربة على أن يمعن التفكير أكثر، وأن يصل إلى خلاصات أجلى، وهو القائل: "أن تدرك يعني أن تعاني".

تلك المعاناة كانت الطبق الذي قدم أرسطو فوقه هديته إلى البشرية: علم المنطق، وفيه أصبح بمقدور الفكر الإنساني أن يميز بين مجموعة من المفاهيم، مثل: التصور وهو فكرة عامة تعبر عن مظهر من مظاهر الواقع، مثل مفردة شجرة مثلًا، أو نهر، أو طفل إلخ... ثم يأتي بعد ذلك الحد، وهو اللفظ أو الكلمة التي تعبر عن التصورات، ثم حدد أرسطو الكليات الخمس، باعتبارها أساس التعريف المنطقي، وهي الجنس، الفصل النوعي، النوع، الخاصة، والعرض العام، ومنها نصل إلى الاستنتاج والاستدلال.

هذا العلم المتماسك ظل في زمن أرسطو مجرد كلمات يلقيها على مسامع تلامذته في شوارع أثينا، ولم تستطع أن تدفع عنه قسوة الغوغاء حينما أصبحت الشوارع تحت سطوتها، فبعد وفاة تلميذه الإسكندر (333 ق.م)، وقعت أثينا في قبضة المقدونيين، وسرعان ما تناسى أهل أثينا ما قدمه أرسطو إليهم، وفضله على إمبراطورهم الإسكندر، فاستعادوا انتمائه بالولادة إلى مقدونيا، ونسجوا إشاعات عن ولائه لها، ودبروا له تهمة الإلحاد، وطاردوه بها، ففر إلى مدينة خلسيس وفيها توفي بعد سنة من لجوئه إليها.

مصير "المعلم الأكبر" بدا وكأنه ينشئ قاعدة منطقية لـ"مصير" شارحه الأكبر العلاّمة الأندلسي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد (مواليد 14 إبريل 1126م، قرطبة، توفي 10 ديسمبر 1198م، مراكش).

بجّل مفكرو الغرب ابن رشد، أكثر مما فعل بنو جلدته، فقد عرف أكاديميو ودارسو الغرب الفيلسوف العربي، ويسمونه Averroes، باعتباره شارحًا لفلسفة أرسطو التي لم تكن متاحة لهم في العصور الوسطى، وعن ذلك يقول جورج سارتون، مؤرخ العلوم المرموق: "ترجع عظمة ابن رشد إلى الضجة الهائلة التي أحدثها في عقول الرجال لعدة قرون، قد يصل تاريخ الرشدية إلى نهاية القرن السادس عشر الميلادي، وهي فترة من 4 قرون تستحق أن يطلق عليها العصور الوسطى، حيث إنها كانت تعد بمثابة مرحلة انتقالية حقيقية بين الأساليب القديمة والحديثة".

قيمة ابن رشد الفلسفية والتنويرية عاداها لاهوتيون وكلاميون، شُتم من لدن خصومه ومن بيت أبيه، وحينما جاءت الفرصة السانحة، استغلها أعداء الحقيقة باسم ما يعتقدونه عن الحق، كان ذلك في عهد الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور، الذي كان معاديًا للفلاسفة، وبسبب دسائس الأعداء والحاقدين أساء المنصور معاملة ابن رشد، واتهمه بالكفر والضلال والمروق وزيغه عن دروب الحق والهداية! فابعده إلى (أليسانه) وهي بلدة صغيرة بجانب قرطبة أغلبها من اليهود، ثم أمر المنصور بحرق جميع مؤلفاته الفلسفية وحظر الاشتغال بالفلسفة والعلوم ما عدا الطب والفلك والرياضيات.

عاد ابن رشد إلى مراكش، ولم يطل فيها المقام، حتى أعاده محبوه إلى مدينته قرطبة محمولًا على نعش.

تلك هي التماثلات والمفارقات بين "المعلم الأكبر" و"الشارح الأكبر".

الأثينيون طردوا وطاردوا أرسطو، ثم احتضنوا علمه وفلسفته، وأخيرًا أزاحوا ركام أكثر من ألفي سنة عن قبره.

العرب نكروا وتنكروا لابن رشد، أقصوا فلسفته ومنطقه عن العقل والتفكير، وظل نفر منهم يرميه بتهم الكفر والضلال والمروق، لهذا لم يكونوا في حاجة إلى الكشف عن قبره، بل إلى إعادة التعريف بمنجزه الفكري، الأصيل والحداثي، الملتزم والمنفتح، المستكشف والرؤيوي، وقد حقق ذلك بجرأة تحسب له معرض أبوظبي للكتاب حينما اختاره الشخصية المحورية لدورته الأخيرة، فخصص مجلسًا حواريًّا باسمه، وعقد ندوات حول فكره.

لقد سبق هذا الحدث الرشدي، في أبوظبي، ذلك الحدث الأثيني الأرسطي ببضعة أسابيع، فبدا وكأن أبوظبي تعيد إطلاق تلك الأنشودة البهية في فيلم يوسف شاهين "المصير": "علِّ صوتك بالغنا.. لسه الأغاني ممكنة".. فوصل الصدى إلى أثينا.