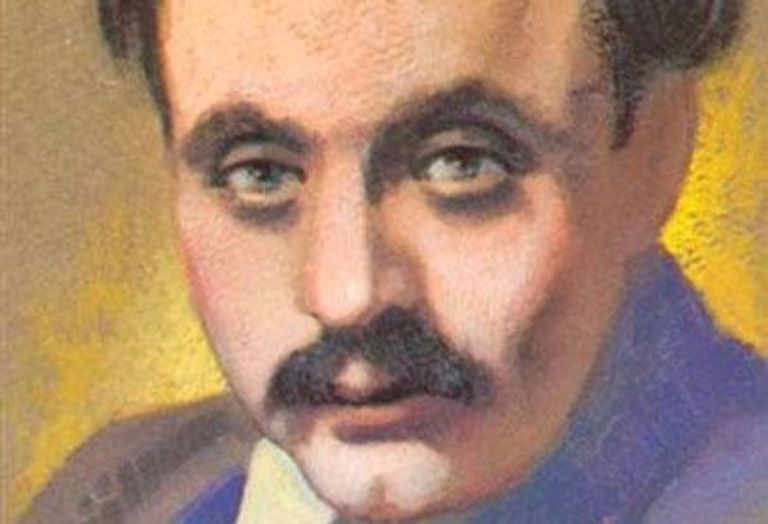

مي زيادة.. امرأة عابرة عاشت عشرات قصص الحب وماتت وحيدة

مي زيادة امرأة شامية متحررة متعلمة تجيد عددا من اللغات تفتح بيتها للمثقفين لتناقشهم في صالونها الأسبوعي في مجتمع الرجل فيه رقم واحد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتبة اللبنانية مي زيادة، التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1886، وغيرت عبر مسيرتها صورة المرأة العربية وخلقت لها صورة جديدة تتقاطع مع عنوان أحد أشهر كتبها وهو "بين الجزر والمد "، وكذلك كانت حياتها.

عاشت مي زيادة وماتت وهي تشغل الناس، وبعد سنوات من وفاتها لا تزال امرأة تنتج الأساطير، حيث لا تخلو مجلة أو صحيفة عربية من تناول سيرتها المطرزة بعشرات الرجال الذين عاشوا معها المزيد من قصص الحب التي انتهت بها امرأة وحيدة.

قالت مي عن نفسها: "ولدت في بلد، وأبي من بلد، وأمي من بلد، وسكني من بلد، وأشباح نفسي تنتقل من بلد إلى بلد، فلأي هذه البلدان أنتمي، وعن أي هذه البلدان أدافع".

ولدت في الناصرة، لأب لبناني وأم فلسطينية، واسمها الحقيقي ماري إلياس زيادة، عاشت بين والديها في لبنان، ثم انتقلت إلى القاهرة، للإقامة بها، لتدرس في كلية الآداب.

وقعت كتاباتها الأولى التي كتبتها بالفرنسية باسم إيزيس كوبيا، وكعادة نساء عصرها بدأت الكتابة باسم مستعار تحت عنوان "عايدة" ثم ظهر اسم "الآنسة مي" الذي رافقها، واختار لها أشهر أدباء عصرها جبران خليل جبران اسم "مريم" بعد أن أحبها وظل يكتب لها رسائل حب دون أن يلتقي بها أبدا طوال 20 عاما.

حاصرتها عشرات الشائعات التي رافقت تجارب حياتها وشملت فصلا مأساويا عاشته في مصحة للأمراض العقلية في بلدة العصفورية بلبنان بعد رغبة أحد أفراد عائلتها الاستيلاء على ميراثها، وبعد 300 يوم بالمصحة لم يقف إلى جانبها سوى الأديب أمين الريحاني، الذي طالب مجلس النواب اللبناني بالتدخل لحمايتها.

خرجت مي من المصحة وحاضرت في الجامعة الأمريكية، بحضور القضاة الذين كانوا ينظرون قصية النزاع على الميراث وأبهرتهم براعتها في الخطابة، وأطلق سراحها وعادت إلى مصر مرة أخرى وأنهت رحلتها امرأة وحيدة لم يحضر جنازتها عند وفاتها في 19 أكتوبر/تشرين الأول عام 1941 أحد من مشاهير عصرها، الذين برزت أسماؤهم في صالونها الأدبي ورسخ لظاهرة الصالونات الأدبية أوائل القرن العشرين، ودفنت في مقابر الموارنة في مصر القديمة إلى جانب والديها.

من يستعرض أسماء الذين ارتبطوا مع مي بقصص حب - ربما كان أغلبها من طرف واحد – لا يمكن أن يتجاهل الطابع الأسطوري لامرأة كانت فريدة عصرها، أحبت الموسيقى فأتقنت العزف على البيانو، عرفت الألمانية والإسبانية والإيطالية إضافة إلى الفرنسية والإنجليزية.

وفي عام 1909 وهبها إدريس بك راغب جريدة "المحروسة" ومطبعتها، وانفتحت الحياة في وجهها، فتولى والدها رئاسة التحرير وشرعت تنشر فيها مقالاتها الأولى. وفي لبنان تعرفت على أمين الريحاني وفي عام 1911 بدأت صلتها بجبران خليل وأخذت تراسله ويراسلها ولكن دون أن يلتقيا، وامتدت المراسلة بينهما عشرين عاماً.

بدأت شهرتها الأدبية في مصر تحديداً عام 1913، في مهرجان تكريم خليل مطران الذي دعا إليه سليم سركيس، يومها كلفت بإلقاء كلمة جبران ثم أتبعتها بكلمتها فنجحت في الاثنتين معاً، فقام الأمير محمد علي رئيس الحفلة وصافحها وهنأها.

بعدها أسست صالونها الشهير وكان من رواده ولي الدين يكن، وطه حسين، وخليل مطران، وشبلي شميل، ويعقوب صروف، وأنطون الجميل، وأحمد لطفي السيد، وعباس محمود العقاد، ومصطفى صادق الرافعي، وأحمد شوقي وغيرهم.

أغلب هؤلاء كان طرفا في قصص حب غير مكتملة، ويرجح مؤرخو حياتها أن إعجاب الرجال بها جاء لكونها كانت "المرأة الاستثناء" بالقياس لأوضاع النساء في مصر عند بدايات القرن العشرين.

فقد كانت امرأة شامية متحررة متعلمة تجيد عددا من اللغات، تفتح بيتها للمثقفين لتناقشهم وتحاورهم في صالونها الأسبوعي، في مجتمع الرجل فيه هو رقم واحد، والمرأة في المرتبة الثانية لذلك ينظر البعض إلى مي بوصفها نموذجا نسائيا رائدا لما يسمى بـ"النسوية" لكن أزمتها تتعلق بافتقارها إلى مفهومي "الوطن والاستقرار" حيث لم تعرف معنى للإقامة في وطن وعاشت حياتها كامرأة عابرة.

ورغم دورها الريادي في حركة الأدب العربي لكونها من أوائل الداعيات لكتابة "الشعر المنثور" ومنح أدب الرسائل قيمة مركزية في السرد الحديث، فإن أدوارها كلها تم اختصارها في صورة المرأة التي أحبها الرجال، ربما لأن هؤلاء لم يكونوا رجالا عاديين.

ومن خارج مشاهير المجتمع الأدبي تردد أن مي أحبت فقط ولي الدين يكن الذي كان شاعرا من أصول شركسية، واكتسب شهرته من كونه شخصية معارضة للسلطان العثماني عبدالحميد الثاني، وحين مات ارتدت ملابس الحداد.

وفي كتابه "الذين أحبوا مي.. وأوبريت جميلة"، يروي الشاعر والصحفي الشهير كامل الشناوي الكثير من قصص الحب في حياتها، وتظل قصتاها مع العقاد وجبران خليل جبران هما الأهم.

الأول الذي كان عنيدا وشخصية ذات مهابة استلهمها في قصائده العاطفية التي كانت غزيرة خلال صداقتها معه، ويؤكد الشناوي أنه نقل للعقاد شعوره بأن اسم هند، في قصائده قناعا لمي، كما أن رواية سارة التي كتبها العقاد لم تكن إلا مي أيضا.

هنا تفاجأ العقاد بتحليل "الشناوي" وقال: "لقد حاولت جهدي أن أكتم هذه الحقيقة عن أقرب الناس إلي وكان في عزمي أن أجهر بها يوما بعد أن يصبح هوانا العفيف تاريخا يجب أن يسجل، وإن عندي من رسائل مي إلي، وعندها من رسائلي إليها ما يصلح كتابا يصور علاقتي بها، وهي علاقة قائمة على الحب المتبادل"، لكن هذه الرسائل لم تظهر أبدا.

ويشاع أن العقاد وحده حظي بفرصة الخروج معها للسينما بعد قبول شرطها بالذهاب إلى سينما الكنيسة، ونال العقاد من مي زيادة ما لم ينله غيره، فهي عرفت بشح قبلاتها لمن أحبوها، ولكن العقاد نال قبلة على جبينها، أو قبلة على جبينه وهناك عشرات القصائد في ديوان العقاد كاشفة عن تعلقه بها، وكتب لها ذات يوم: "أنت معبودتي يا مي"، وكتبت له مرة في إحدى رسائلها:

لماذا تكتب لي (أنتي)، وليس (أنتِ) بكسر التاء؟

فأجابها: يعزّ عليَّ كسرك حتى في اللغة.

لكن فيما يبدو أن مي كانت تستفز النزعة المحافظة في العقاد بحديثها عن كثرة عشاقها وخاصة جبران خليل جبران، وقصته معه هي الأشهر والأكثر تأثيرا رغم أنهما لم يلتقيا أبدا، ومع ذلك جمع بينهما كتاب واحد "بين المد والجزر" كتبته هي ورسمه هو الحبيب، ولا تزال رسائلها معه واحدة من أجمل نصوص الحب في الأدب المعاصر.

ومنها رسالة كتبتها في 15 يناير/كانون الثاني عام 1924 جاء فيها: "أعرف أنك محبوبي، وإني أخاف الحب، أقول هذا مع علمي بأن القليل من الحب كثير، الجفاف والقحط واللاشيء بالحب خير من النزر اليسير، كيف أجسر على الإفضاء إليك بهذا؟ وكيف أفرّط فيه؟ لا أدري.. الحمدلله أني أكتبه على ورق ولا أتلفّظ به، لأنك لو كنت حاضراً بالجسد لهربت خجلاً بعد هذا الكلام، ولاختفيت زمناً طويلاً، فما أدعك تراني إلا بعد أن تنسى".

وأضافت: "حتى الكتابة ألوم نفسي عليها أحياناً، لأني بها حرة كل هذه الحرية. قل لي ما إذا كنت على ضلال أو هدى. فإني أثق بك، وأصدق بالبداهة كل ما تقول.. وسواء كنت مخطئة فإن قلبي يسير إليك، وخير ما يفعل هو أن يظل حائماً حواليك، يحرسك ويحنو عليك.. غابت الشمس وراء الأفق، ومن خلال الأشكال والألوان، حصحصت نجمة لامعة واحدة هي الزهرة، أترى يسكنها كأرضنا بشر يحبون ويتشوقون؟ ربما وُجد فيها من هي مثلي، لها جبران واحد، تكتب إليه الآن والشفق يملأ الفضاء، وتعلم أن الظلام يخلف الشفق، وأن النور يتبع الظلام، وأن الليل سيخلف النهار، والنهار سيتبع الليل مرات كثيرة قبل أن ترى الذي تحبه، فتتسرب إليها كل وحشة الشفق، وكل وحشة الليل، فتلقي القلم جانباً لتحتمي من الوحشة في اسم واحد: جبران".

ويعتقد البعض أن حبها للأدباء لم يكن إلا حبا بلاغيا فقط، كأن رسائلها كانت تمرينات لغوية لتحسين الأسلوب ويبدو هذا التفسير ملائما لشخصية كاتبة وصفت السيدة هدى شعراوي بأنها تلك الأنثى التي "كانت كل حاسة من حواسها أو جارحة من جوارحها تنم عن ذلك الذكاء.. فعيناها اللامعتان وتعبيرها الحار ولطف إشارتها وحسن حديثها كل ذلك ينم على ذكائها كما ينم المسك على المسك، تستطيع أن تؤثر فيك بكلامها وتنقلك إلى صفها.. وكان فيها إلى جانب علمها وفنها جوانب كثيرة وحواس رقيقة من اللطف والدعة واللين والرقة".

aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTYg جزيرة ام اند امز