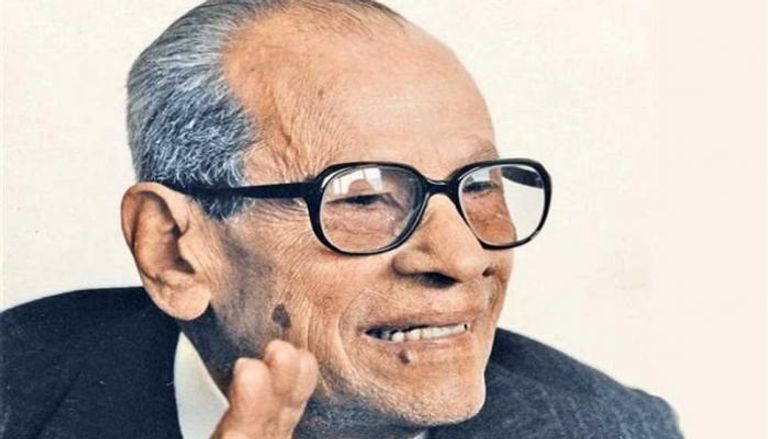

كيف رصد نجيب محفوظ أثر الأوبئة في تغير العالم؟

نجيب محفوظ استعمل الأمراض كمبررات لتغيير مصائر شخصياته وكحيل فنية لتعامل النفس البشرية مع اقتراب الموت وفناء الحياة

رصد الروائي المصري العالمي نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1988 في أعماله الروائية تفشي أمراض بعينها مثل السل والطاعون، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تغيرات في تركيبة المجتمع.

واستعمل محفوظ الأمراض كمبررات للتحول في مصائر شخصياته أو كحيَل فنية لتناول تعامل النفس البشرية مع اقتراب الموت وفناء الحياة.

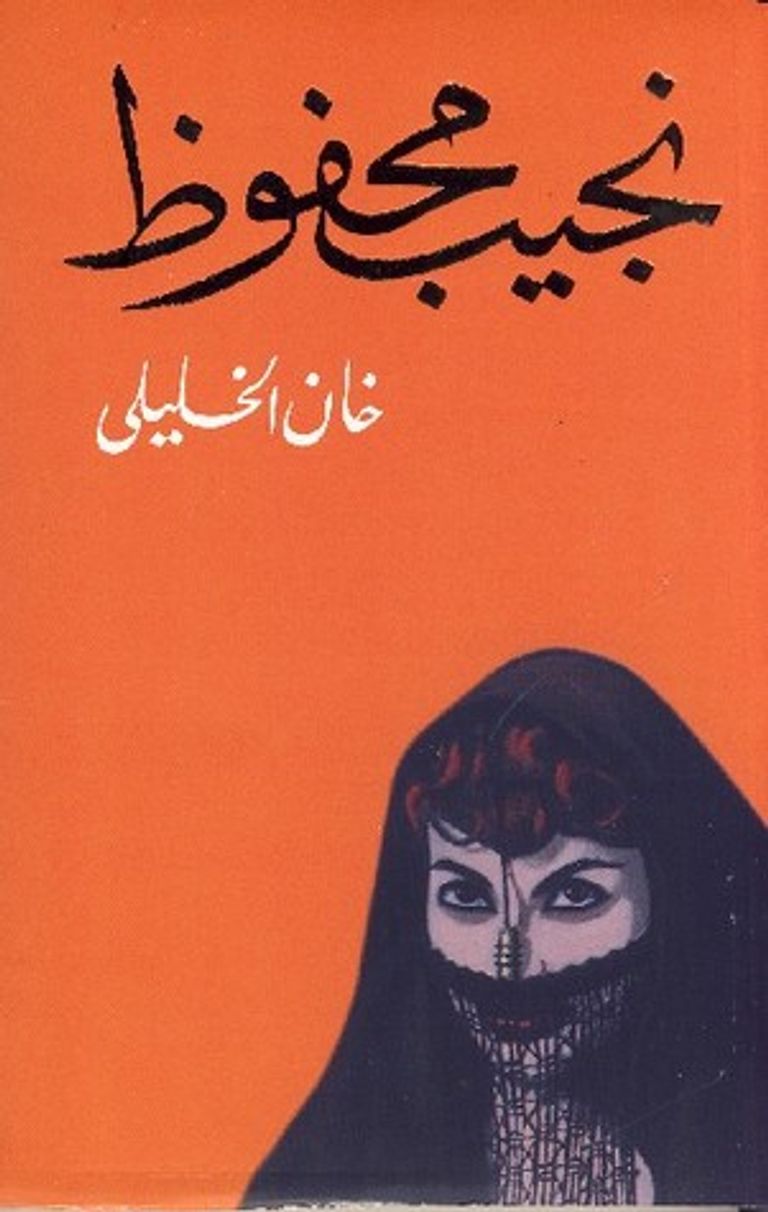

وتحكي الرواية عن "أحمد أفندي عاكف" الذي قطع تعليمه وتوظف حتى يرعى أسرته بعدما تم فصل أبيه من العمل، وتبدأ بانتقال الأسرة لسكن جديد حين اشتدت الحرب العالمية الثانية وكثرت الغارات، فاضطرت للانتقال إلى حي خان الخليلي، حيث أحب أحمد أفندي -كان في الأربعينيات- جارته الجميلة نوال ابنة الستة عشر عاماً.

ثم يعود أخوه "رشدي" من أسيوط حيث كان يعمل في فرع بنك مصر ويحب "نوال" أيضاً وتحبه هي، لكن رشدي المستهتر بصحته ومداومته على السهر والقمار وشرب الخمر يصاب بالسل ويموت تاركاً أخاه الأكبر الشاهد على تلك القصة والذي كان جزءاً خفياً منها في صراع مع ذاته ومع بقية شخصيات الرواية.

وتبدلت مشاعر أحمد عاكف من الحقد على شقيقه إلى التعاطف معه واكتشاف عمق محبته له في محنته التي كسرتهم جميعًا، وأظهر السعي للتطهر من الأدران وخطايا النفس ويتصالح مع نفسه وحياته بعد وفاة رشدي، في محاولة لملء الفراغ الذي خلفه غياب تلك الشخصية المحورية المفاجئ، إثر المرض الذي استشرى آنذاك.

وبحسب إحصائية منظمة الصحة العالمية، المنشورة على موقعها الرسمي في يوم الاحتفال باليوم العالمي للسل 2019، فإن هذا المرض يحصد يوميا أرواح ما يقرب من 4500 شخص ويُوقِع في براثن الإصابة به نحو 30 ألف شخص آخر، وكان من بين أكثر الأمراض رعبا خلال أربعينيات القرن الماضي حيث تدور أحداث الرواية.

وفي رواية "الحرافيش" التي بدأ نشرها عام 1975، وظف نجيب محفوظ تفشي مرض الطاعون في مصر في بداية القرن الـ18 الميلادي توظيفا أدبيا، واستعمله كحيلة فنية نتابع بفضلها عودة بطل الرواية عاشور الناجي بعد سنوات الحارة بعد فراره إلى الخلاء مع أسرته هربا من الوباء.

تحكي الرواية 10 قصص لأجيال عائلة سكنت حارة مصرية غير محددة الزمان ولا المكان بدقة، وتعكس تطوراً فنياً في أسلوب محفوظ وقدرته على مزج الطابع الواقعي بطابع الفانتازيا كما فعل في رواياته الفلسفية التي غطت النصف الأول من ستينيات القرن الماضي وشملت "أولاد حارتنا، السراب، ثرثرة فوق النيل، الشحاذ، قلب الليل".

واكتسب بطل الرواية "عاشور الناجي" لقبه، لأنه هاجر إلى الصحراء مع زوجته وطفله هربا من الطاعون ونجا من الوباء، وعاد بعد زوال الغمة ليجد الحي الذي كان يسكنه خاويا من البشر على الرغم من بقاء المنازل والأمتعة كما هي.

ويكتب محفوظ كأنه يصف ما نعيشه اليوم.

"تفاقم الأمر واستفحل، دبت في ممر القرافة (المقابر) حياة جديدة، يسير فيه النعش وراء النعش، يكتظ بالمشيعين، وأحيانا تتتابع النعوش كالطابور، في كل بيت نواح، بين ساعة وأخرى يعلن عن ميت جديد.. لا يفرق هذا الموت الكاسح بين غني وفقير، قوي وضعيف، امرأة ورجل، عجوز وطفل إنه يطارد الخلق بهراوة الفناء".

وترامت أخبار مماثلة من الحارات المجاورة فاستحكم الحصار ولهجت أصوات معولة بالأوراد والأدعية والاستغاثة بأولياء الله الصالحين، ووقف شيخ الحارة عم حميدو أمام دكانه وضرب الطبلة براحته فهرع الناس إليه من البيوت والحوانيت، وبوجه مكفهر راح يقول:

- إنها الشوطة (الوباء)، لا يدري أحد من أين؟ تحصد الأرواح إلا من كتب له الله السلامة.

وسيطر الصمت والخوف فتريث قليلا، ثم مضى يقول :

- اسمعوا كلمة الحكومة!

أنصت الجميع باهتمام، أفي وسع الحكومة دفع البلاء؟

- تجنبوا الزحام!

aXA6IDIxNi43My4yMTYuNDMg جزيرة ام اند امز