لا تنتهي مناسبة إماراتية حتى تأتي أختها، فلم ينتهِ عام زايد في 2018 حتى اختير 2019 عاما للتسامح في الإمارات

لا تنتهي مناسبة إماراتية حتى تأتي أختها، فلم ينتهِ عام زايد في 2018 حتى اختير 2019 عاماً للتسامح في الإمارات، واعتبر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ترسيخ التسامح: «امتداداً لنهج زايد.. وهو قيمة أساسية في بناء المجتمعات، واستقرار الدول، وسعادة الشعوب»، مضيفاً «إن أهم ما يمكن أن نغرسه في شعبنا هو قيم وإرث زايد الإنساني.. وتعميق مبدأ التسامح لدى أبنائنا».

وبلا السلام والمحبة ودون دعوة من القلب، كالتي أرسلها محمد بن زايد لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، سنبقى نكتب على الدوام عن تعريف التسامح الذي يضمن استمرار قيم زايد

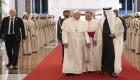

قيمة التسامح التي تحدثنا عنه مراراً قيمة غيرية، أي تتعذر ممارستها حال انتفاء وجود الآخر، ولذلك فالتسامح يأخذ اليوم بعداً دولياً وإقليمياً، كيف لا وبين الثالث والخامس من فبراير/شباط يفترض أن يكون شيخ الأزهر الإمام الدكتور أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس قد التقيا، ما يميز هذا اللقاء، خلافاً لكون الرجلين التقيا مراراً في السنوات الأخيرة، لكن هذا اللقاء سيكون في دار زايد، التي حياها البابا قبل قدومه واصفاً إياها بـ«أرض المحبة والسلام».

لا يختلف اثنان على سعة أفق الشيخ زايد، رحمه الله، حين نسمع صوته اليوم وهو يتكلم ببساطة الحكيم الذي خبر الدنيا، وحديثه يفيض حكماً، فحين يقول حكيم العرب «لا أحد يأخذ دون أن يعطي»، و«لا حياة بدون تسامح، فالتسامح هي الخليقة التي تجمع بين الأخ وأخيه مهما اختلفا، وهي التي لا يمكن للمجتمع الاستقرار بدونها»! العجيب أن هذا الخلق هو الذي ينادي به رجال الدين والمحافظون، وكذلك محبو التأمل ورواد صالات اليوغا، فكأن السلام الداخلي عند الإنسان مرتبط دائماً بمدى قدرته على ممارسة التسامح وتفهم الآخر، والتغافل بوعي أحياناً، فكما قيل تسعة أعشار العقل في التغافل، لذا فلا تتأتى سلامة القلب لمن لم يستطع هزيمة الكراهية في داخله!

وإني متطلع جداً للزيارة الأولى التي يقوم بها البابا فرنسيس للجزيرة العربية حين ينزل ضيفاً على مدينة الكرم والتعايش أبوظبي، التي يرحب قائدها بالضيفين العزيزين، اللذين يمثلان أتباع ديانتين هما الأكثر انتشاراً على هذه البسيطة.

فالمسيحية يقارب معتنقوها المليارين والنصف، والإسلام يمثل معتنقوه اليوم 20 في المائة من سكان الكرة الأرضية، تتجه الأنظار لهذا اللقاء، الذي يمثل لقاء روحياً طال انتظاره، بينما تبقى الأمنيات، ذات الأمنية التي عبر عنها الشيخ محمد بن زايد في تغريدته والتي رحب فيها بشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، قائلاً: «يحدونا الأمل، ويملؤنا التفاؤل.. بأن تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام».

كثيرون ينتقدون تكراري لموضوع التسامح، والحديث في كل فرصة مواتية عن أدب الاختلاف، لكن ما الذي يمكن قوله في عالم يستيقظ كل يوم على الحروب والمجاعات ونفي الآخر وإقصاء المخالف.

ثمة خياران لا ثالث لهما؛ أولهما العيش المشترك وتعزيز قيم التسامح، وثانيهما القتل على الخلاف، والاحتراب بين المختلفين، وسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل!

لم تصل البشرية إلى ضرورة التسامح بسهولة سقوط تفاحة نيوتن، مع أن الآلاف سقط عليهم التفاح ولم يكتشفوا شيئاً، لكن الناس تعبوا من قتلى يصلون إلى مئات الملايين، وتدمير المدن، وترحيل الذين يحالفهم الحظ بالبقاء.. كل ذلك بسبب نقيض التسامح، واحتكار الحق، واعتقاد الكثيرين أن تصنيف الناس إلى أهل جنة وأهل جحيم واجب لا يتم الدين إلا به!

أؤمن تماماً بأن غاية الأديان هي الحث على التهذيب والتعايش، ونشر السلم بين البشر، الأولى لتقويم اعوجاج النفس، والثانية للصبر على الاختلاف اليومي، مع الذين نقاسمهم المدينة الصغيرة والفضاء الكوني الأكبر، من العبث اعتبار أن الله سنَّ الأديان ليقاتل الناس بعضهم بعضاً بها!

يتذكر كثير من المسلمين صورة البابا فرنسيس في لقائه الأول مع 180 سفيراً حول العالم، حين قام -خلافاً للقانون الكنسي، خلال استذكار غسل السيد المسيح عليه السلام أرجل تلاميذه- بغسل أقدام اثني عشر شخصاً بينهم مسلمان اثنان!

وإن استغرب البعض يومها فلن يستغرب المسلم الذي يجد في كتابه العزيز أوصاف الرحمة والتواضع، حين يصف الله المسيحيين بقوله تعالى: {ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ}.

إن الصفة الأخيرة مع صفات الروم المعدودة في كتب السير تفسر لنا تقبل أوروبا المهاجرين، وحرص الساسة فيها على توفير التأمين الطبي والسكن اللائق للهاربين من جحيم الحروب، وانعدام التسامح والتفاهم في دول كانت يوماً بلا حدود ولا ترفض من استجار بها من ظلم أو اعتداء.

ولم يكتفِ البابا فرنسيس، والذي بالمناسبة اختار هذا الاسم تأسياً بالقديس فرنسيس الأسيزي، الذي لعب كما يلعب البابا اليوم دوراً مهماً في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

صحيفة «الديلي التلغراف» علقت يومها على اختيار البابا الاسم بقولها «إن اختيار البابا هذا الاسم يكشف عن الخلفية التي جاء منها وطريقته المتوقعة لإدارة الكنيسة»، وخلافاً لما عرف عنه من تواضع وزهد وإتقانه أكثر من ست لغات مختلفة، فـإن من الإنصاف كوني كاتباً وقارئاً مفتوناً بالعناوين أن أختصر لكم بعض آراء البابا، التي تقول الكثير عن رجل.. دائم المشي والابتسامة.

فمن قوله إن «القوة الحقيقية هي الخدمة»، مطبقاً ذلك في قداس ذكرى غسيل الأقدام، إلى شغفه باللغات للاقتراب من الآخر، فاستقى كتابه، الذي صدر عام 2012، بعنوان «عقل مفتوح وقلب مؤمن». في التسعينيات كتب «تأملات» استكمالاً لكتابه، الذي عنونه في عام 1986 بـ«تأملات بالحياة الرسولية»، ولا أجمل عندي من «حوارات يوحنا بولس الثاني وفيدل كاسترو»، إلا عنوانه الذي تمنيت أني صاحبه حين صدر عمله الوحيد عام 2004 بعنوان فاتن «وضع الوطن على أكتاف الشخص».

لا يتسع المجال لاستعراض صفات الرجل الإصلاحي، الذي يحل ضيفاً حالياً على الإمارات، لكن لا بد من ذكر تعليق الأب خوان إيساسمندي، حين وصف البابا الأرجنتيني، أول ممثل للأمريكتين يصل لمنصب البابا، بقوله «إنه شخص مهم جداً لمدينته، فقد كان يمرُّ بشوارعها سيراً على قدميه دون أي مشكلة، ملقياً التحية على الجميع والناس تحبه جداً». ويُجمع الأرجنتينيون على تواضعه، برفض السفر على الدرجة الأولى في انتقالاته، مطالباً بالتبرع بفارق المبلغ للفقراء.

بقيم التواضع، وعادات المشي، وطاولة ممتدة، ليس في أبوظبي وحدها، بل بحوار منفتح على الآخر، وتعزيز قيم قد تبدو سهلة التعريف، لكنها صعبة عصيَّة على النفس عند التطبيق، سيصبح هذا العالم مكاناً أكثر تقبلاً للآخر وأكثر سلاماً ومحبة.

وبلا السلام والمحبة ودون دعوة من القلب، كالتي أرسلها محمد بن زايد لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، سنبقى نكتب على الدوام عن تعريف التسامح الذي يضمن استمرار قيم زايد.

نقلا عن "الشرق الأوسط"

الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة